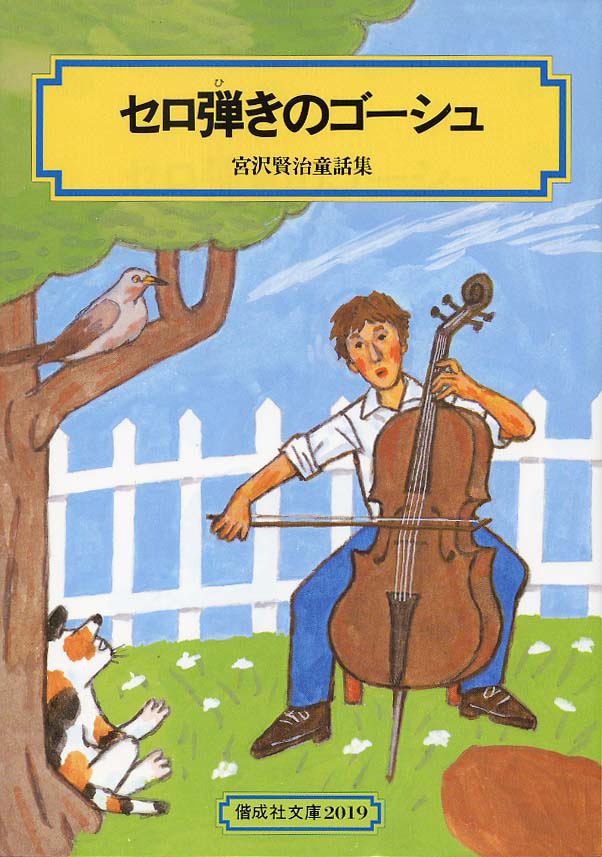

【セロ弾きのゴ-ジュ】は宮沢賢治が亡くなった1934年に発表された童話作品。

多くの童話が没後に発表された。

1926年に、教師として勤めていた花巻農学を辞職した宮沢賢治。

『羅須地人協会』という農民の生活向上を目的とした私塾を設立した。

農民による楽団の結成を考え、宮沢賢治、自らチェロを買い求めて練習をした。

独学で、熱心に練習をしたが技術的には殆んど上達することはなく練習にとどまっていた。

主人公(ゴ-シュ)は町の活動写真舘の《金星音楽団》で、セロ(チェロ》を担当している。

楽団では近く町の音楽会で演奏予定の《第六交響曲》を練習していた。

ゴ-シュは、あまりに演奏が下手で、いつも楽長に怒られていた。

そんなある日、ゴ-シュが練習を終えて帰宅すると(三毛猫)を始め、

毎夜、代わるがわる(かっこう)、(タヌキの子)、(野ネズミの親子)などやってきて、ゴ-シュは演奏を聞かせることになる。

そうしてゴ-シュの楽団は演奏会の日を迎えた。《第六交響曲》の演奏は大成功をした。

司会者が、楽長に(アンコ-ル)を、お願いしたが楽長はゴ-シュを指名した。

ゴ-シュは何で自分がと?

嫌がらせではないかと?

思いながらも、動物たちが毎夜来たことを思いだし、《印度の虎狩り》を無我夢中で演奏した。

「アンコ-ル」での演奏に群衆は聞き惚れ、楽長をはじめ団員たちからは賞賛をされゴ-シュは驚いた。

ゴ-シュは、動物たちの訪問、ふれ合いで演奏の技術が上達したことを思わずにはいられなかった。

その後、家に帰ったゴ-シュは(三毛猫)、(かっこう)、(タヌキの子)、(野ネズミの親子)など思いを寄せた。

~子供の頃【セロ弾きのゴーシュ】を読んだ時はファンタ-ジの世界だったが

今、改めて読んでみると色々と気づかされた。~

ゴ-シュがセロを弾くのをやめた時、かっこうが

「なぜやめたんですか。ぼくらはどんな意気地のないやつでも、喉から血が出るまでは叫ぶんですよ。」

【セロ弾きのゴーシュ】の問題点!

そらっと思って、弾きだしたかと思うといきなり楽長が足をどんと踏んでどなり

『だめだ。まるでなっていない。』

『おいゴーシュ君。きみには困るんだがなあ。表情ということがまるでできてない。怒るも喜ぶも感情というものがさっぱり出ないんだ。それにどうしてもぴたっと外の楽器と合わないのもなあ。いつでもきみだけとけた靴のひもをひきずてみんなのあとをついてくるようなんだ、困るよ、しっかりしてくれないとねえ。』

【セロ弾きのゴーシュ】問題点!

①演奏に感情・表情が入っていない。

②周りの楽器と合わない。

ゴ-シュは、今までは《何をどうすれば良いか分からず》ただ闇雲に練習してきた。

出来ない自分が悔しくて泣きながら、何回も同じフレ-ズを練習した。

それが、動物たちの交流のお陰で演奏が見事に上達した。

✫三毛猫(ゴ-シュに曲を、弾かせる。)

✫かつこう(音を教える。)

✫タヌキの子(リズムを教える。)

✫野ネズミの親子(皆のために演奏する)

また、ゴ-シュは、動物たちのお陰で心も成長できた。

~【セロ弾きのゴーシュ】のように私は、今まで何かに直向きに物事を取り組んでいたことが合ったかを考えさせられた。~

コメント