川端康成の初期の代表作【伊豆の踊子】は」、

大正十五年(1926年)の1月と2月に「文藝時代」で発表され、

翌年、昭和二年に第二作品として刊行されました。

川端康成は大正七年、十九歳の時に初めて伊豆を旅し、

当地で旅芸人の一座と道連れになりました。

それから十年にわたって、川端康成は毎年のように伊豆を訪れるようになりますが、

【伊豆の踊子】は、この時の旅の印象をもとに書かれています。

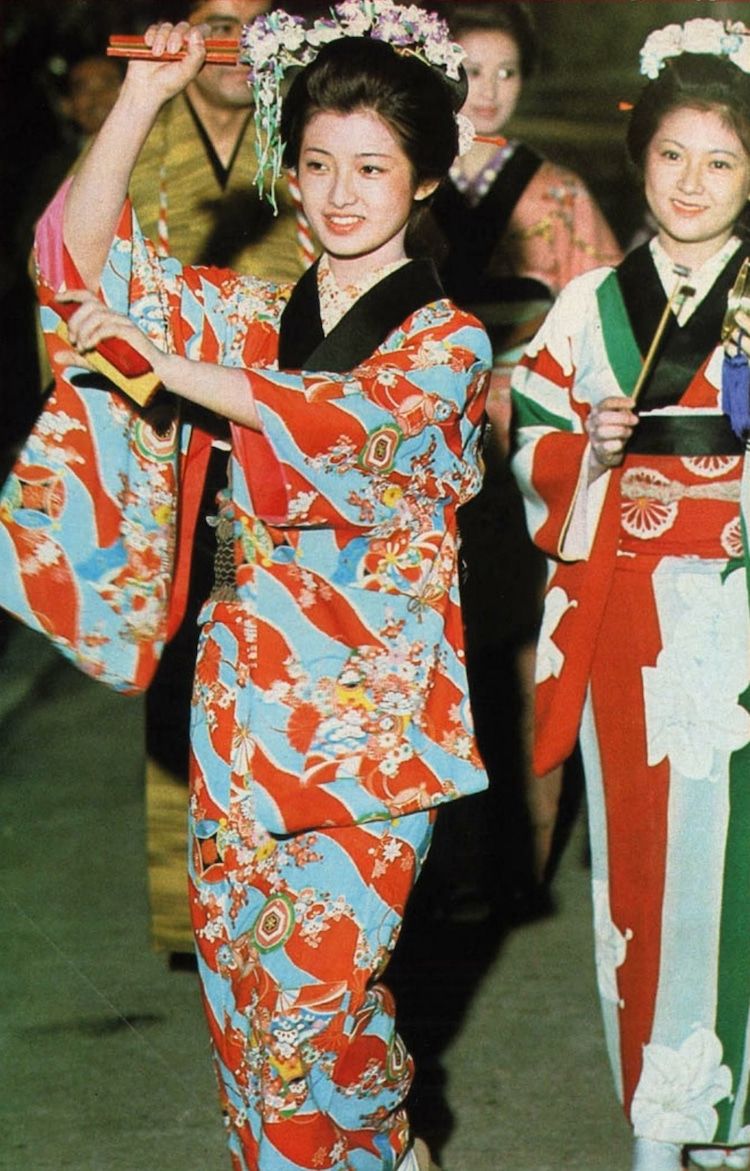

物語は、二十歳の青年と旅の踊子との淡い恋を中心に展開し、

伊豆の短い秋の日が、緑深い山々の情景とともに瑞々しく描かれています。

そして、孤児である自分の身の置き所を探す青年は、差別を受けながらも

明るく生きている旅芸人たちと出会って、長い間,心のわだかまっていた

思いを解放していきます。

川端康成も、また、幼い頃に父母を亡くし、十代の半ばで祖父母と姉まで

亡くしており、いわば孤児なのです。

川端康成は【伊豆の踊子】を、伊豆湯ヶ島温泉の湯本館で報筆しました。

《あらすじ》

道がつづら折りになって、いよいよ天城峠に近づいたと思う頃、

雨脚が杉の密林を白くそめながら、すさまじい早さでふもとから

私を負ってきた。

私は、二十歳、高等学校の制帽をかぶり、紺飛白(こんがすり)の着物に袴をはき、

学生カバンを肩にかけていた。

一人伊豆の旅に出てから四日目のことだった。

修善寺温泉に一夜泊まり、湯ヶ島温泉に二泊泊まり、

そして朴歯(ほおば)の高下駄で、天城を登って来たのだった。

私は一つの期待に胸をときめかして道を急いでいるのだった。

そのうち、大粒の雨が私を打ち始めた。

ようやく峠の北口の茶屋にたどりついて、ほっとすると同時に私は

その入り口で立ちすくんでしまった。

余りに期待がみごとに的中したからである。

そこで旅芸人の一行が休んでいたのだ。

踊子は十七くらいに見えました。

大きく結った髪がりりしい顔と美しく調和していました。

踊子の連れは四人いて、四十代の女(犬を抱いて)

後、若い女が、二人

ほかに二十五、六の男がいました。

学生は旅の途中でこの踊子たちを二度見かけていました。

太鼓を堤げた踊子が気になっていた学生は、明日天城を超えて

湯ケ島温泉へ行くだろうから、天城七里の山道で追いつけるだろう、

そう空想して道を急いで来たところ、ぴったり落ち合ったのでした。

茶屋を出てから、旅芸人の一行の男から話かけられた学生が

並んで歩き始めると、女たちも寄ってきました。

一行は、大島の人たちで

「下田に十日ほどいて伊東温泉から下田に帰るのだ」

と、言います。

旅芸人の男とすっかり親しくなった学生が

「下田まで一諸に旅をしたい」

と思い切って言うと、男は大変喜びました。

芸人たちと一諸に、湯ケ野の木賃宿に着いた学生は、

彼らと同じ宿に泊まるとばかり思っていたのですが、

一時間ほどすると、男に別の温泉宿へと案内されるのでした。

一人になった学生は、夕方から激しくなった雨音を縫って

遠くから聞こえる太鼓の音を耳にし、雨戸を開けて体を乗り出しました。

やがて、芸人たちが木賃宿の向かいの料理屋の座敷に呼ばれているのだとわかると、

神経を尖らせて戸をあけたままじっとすわっていました。

そして太鼓の音が聞こえるたびにほっとするのでした。

私は、眼をひからせた。

この静けさが何であるのかを闇を通して見ようとした。

踊子の今夜が汚れるのであろうかと悩ましかった。

翌朝、男が宿の学生を訪ねて来たので、学生は男を湯に誘いました。

男が川向こうの共同湯に女たちを見つけ、指さした先に、脱衣場の穴端で

両手を伸ばして、こちらに向かって何か叫んでいる真っ裸の踊子がいました。

その姿を見た学生は、心に清水を感じ、まだ子供なんだ、

ほがらかな喜びで笑ったのでした。

翌朝、一行は下田へと出発しました。

絶えず五、六間先を歩く学生と栄吉の後ろで、踊子と千代子が学生の

うわさをしていました。

「いい人ね」

「それはそう、いい人らしい」

「本当にいい人ね。いい人ね」

この物の言い方は単純で開けっ放しな響きを持っていた。

感情の傾きをぽいと幼く投げ出して見せた声だった。

私自身にも自分をいい人だと素直に感じることが出来た。

二十歳の私は自分の性質が孤児根性で

歪んでいると激しい反省を重ね、その息苦しい憂鬱に耐え切れないで

伊豆の旅に出て来ているのだった。

だから、世間尋常の意味で自分がいい人に見えることは、

言いようもなく有難いのだった。

学生は旅費がなくなって、翌朝の船で東京に帰なければならず、

学校の都合があると言ったので、芸人たちも強いて止めることはできませんでした。

出発の朝、黒紋付の羽織姿の栄吉が学生を送りに来ました。

乗船場に近づくと、踊子が海際にうずくまっていました。

そこへ労働者風の男から、息子夫婦を亡くし三人の孫を連れて

水戸へと帰ることになった婆さんの世話を頼まれ、学生は快く引き受けました。

踊子は、唇をきっと閉じたまま一方を見つめていました。

学生は

「さようなら」

を言おうとして止め、ただ頷いて見せました。

はしけが帰って行き、ずっと遠ざかってから踊子は白いものを振り始めるのでした。

伊豆半島の南端が後ろに消えて行くまで、学生は船の欄干にもたれていました。

船室でカバンを枕にして、横たわると涙がポロポロ流れました。

学生の横に寝ていた少年が話しかけてきました。

「何かご不幸でもおありになったのですか」

「いいえ、今人に別れて来たんです」

私は非常に素直に言った。

泣いているのを見られても平気だった。

海はいつの間にか暮れたのもかも知らずにいたが

肌が寒く腹が空いた。

少年が竹の皮包みを開いてくれた。

それが人のものであることを忘れたかのように

海苔巻きのすしなどを、食った。そして少年の学生マントの中にもぐり込んだ。

私はどんなに親切にされても、それを大変自然に受けられるような

美しい空虚な気持ちだった。真暗ななかで少年の体温に温まりながら、私は涙を、でまかせにしていた。

頭が澄んだ水になってしまっていて、それがぽろぽろ零れ(こぼれ)

その後には何も残らないよう甘い快さだった。

《私の感想》

【伊豆の踊子】は、川端康成の伊豆での《私小説》です。

抽象的なので、川端康成のことを調べてみました。

二十歳の川端康成は自分の性質を《孤児根性》でゆがんでいると

書いてますが、どうも私には分かりません。

川端康成は、一歳の時父親を、亡くし、翌年には母親も亡くなっています。

その後は、祖父母の家に預けられました。

亡くなった父親は医師でしたし、祖父母の家は大地主で

経済的には困っているとは思えません。

川端康成は、小さい頃は病弱でしたが、

勉強は優秀で高校は首席で、東京帝国大学に入学しました。

《孤児根性》とは、何か?と思いました。

この時代、旅芸人の職業は世の中から蔑視されていました。

旅芸人たちの好意的な態度で旅を共にするうち川端康成は、

心が優しくやすらいでいることに気が付いていきます。

川端康成は、(汚れなき処女)にもこだわっています。

浴場で真っ裸で手をふる踊子を見て(心に清水を感じ、まだ子供なんだ)

と、ほがらかな喜び。

そして、このころ、川端康成は(同性愛者)だったとのこと。

だから、(少年のマントの中にもぐり込み体温に温まった)との場面が理解出来ました。

踊子に恋をしたことで、(異性も愛することが出来た)と思いました。

川端康成(1899~1972)

昭和36年に文化勲章を受章。

昭和43年日本人として初めてノーベル文学賞を受賞。

昭和47年4月にガス自殺を図り世をさった。

コメント