~明治四年、旧播州龍野藩士の父専八と母まんの間に、

現在の千葉県銚子市で生まれました。~

~本名は哲夫。~

~父の仕事の関係で、幼い頃から家族で山口や岩国など

転々としました。~

~若くして新聞記者として頭角を現した独歩でしたが、

作家として認められるのは遅かったです。~

~ようやく作品が注目されたのは死の三年ほど前で、

明治三十八年に刊行された著作集『独歩集』、

三十九年の集著作集『運命』が文壇から高い評価を得、

自然主義文学の中心人物の一人になりました。~

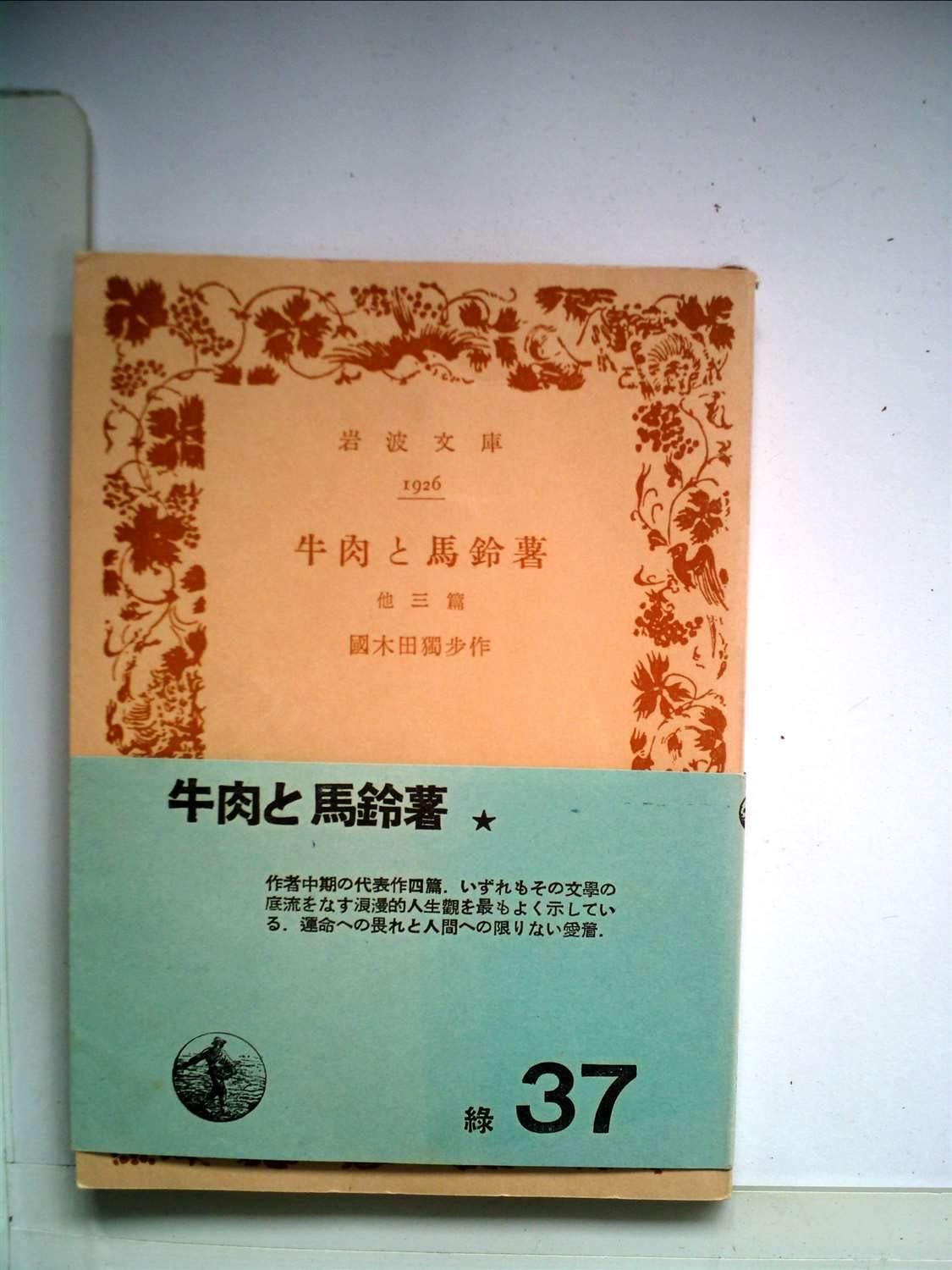

~ご存じかと思いますが「馬鈴薯」とは「じゃがいも」のことです。~

~【牛肉と馬鈴薯】と、言うと、

美味しそうと連想してしまいますが、

現実主義(牛肉) 理想主義(ジャガイモ) のお話です。~

《あらすじ》

明治倶楽部(クラブ)として柴区桜田本郷町のお堀辺(ほりばた)に

西洋作(つくり)の余り立派ではないが、それでも可なりの建物があった。

この倶楽部が未だ(ま)だ繁盛(はんじょう)して居た頃のことである。

ある年の冬、明治倶楽部の二階の食堂に六人の男がスト-ブを

囲み、ウィスキ-を飲みながら、いすに腰掛けていました。

北海道炭坑会社の社員上村(かみむら)・竹村・綿貫・井山・松木・近藤

の六人でした。

そこへ一人の男が尋ねてきました。

文筆家として、それなりに世に知られた岡本誠夫です。

岡本が、六人のいる部屋に入ってきたとき、一座の者たちは、

それぞれの人生観を語り合っていたところでした。

岡本が続きを即し、議論は再開しました。

上村は、「僕の説は岡本さんと正反対だ。つまり、理想と実際は

到底一致しない、それならば理想に従うよりも実際に服するのが

僕の理想だ。だってねエ、理想はたべられませんもの」といいます。

かって上村は理想を追い求める馬鈴薯党だったと言います。

上村は十三年前に同志社を卒業し、その一年後、熱烈にあこがれていた

北海道へ移り住み、開墾事業に身を投じました。

友人と共に十万坪の土地を手に入れ事業を進めていましたが、二ヵ月ほど

すると友人が、「こんなことは馬鹿げている。自然と戦うよりは、世間と格闘

しょうじゃないか、君ももう少しすると悟だろう、要するに、理想は空想だ」と、

捨てぜりふをはいて出て行ってしまいました。

やがて、あこがれていた北海道の冬が近づいてきました。

実際に経験してみると、話相手もなく、食うものもない。寝るところも

掘っ立て小屋の中。事前に覚悟はしていたのですが、納得できませんでした。

「そこでどういうんです。貴様(あなた)の目下のお説は?」

と岡本は嘲(あざけ)る」ような、真面目な風で言った。

「だから馬鈴薯には懲々(こりごり)しましたというんです。何でも今は実際主義で、金が取れて美味(うま)いものが喰えて、こうやって諸君と暖炉」(スト-ブ)にあたって酒を飲んで、勝手な熱を叩き合う、腹が減(すい)たら牛肉食う・・・・・」

「ヒヤヒヤ僕も同説だ、忠君愛国だってなんだって牛肉と両立しないことはないそれが両立しないというなら両立さすことが出来ないんだ、そいつが馬鹿なんだ」と綿貫は大(おおい)にいきまいた。

「僕は違うねエ!」と近藤は叫んだ、

そして暖炉(」スト-ブ)を後ろに椅子(いす)へ馬乗りになった。

凄い光を帯びた眼で座中」を見廻しながら

「僕は馬鈴薯党でもない!牛肉党でもない!上村君なんかは最初、馬鈴薯党で後に牛肉党に変節したのだ。即ち薄志弱行だ、要するに諸君は詩人だ、詩人の堕落したのだ,したのだ、

だから無暗と鼻をピクピクさして牛の焦げる匂いを嗅いで行(ある)く、その座間(ざま)ったらない!」

すると上村が、人を悪く言う前に自分の信ずるところを述べたまえと近藤に切り込みます。

すかさず近藤はこう返します。

「君は、主義で馬鈴薯を食ったのであり、好きで食ったのでじゃない、だから

牛肉に飢えたのだ。僕は好きで牛肉を食うのだから、最初から飢えることが

ない代わりに今だってがつがつしない・・・・」

主義というものを重視しないと言うこの近藤の主張に、岡本は大いに参同の

意を表しました。

すると今度は上村が岡本に向かって、君は牛と薯(いも)のどちらなのかと

問いました。

岡本は言います。

岡本は近藤に、「何だね、ぞの不思議な願いというのは?」

と問われます。

岡本は、かって恋人同士であったある少女の思い出を語りました。

彼女は、丸顔の色の白い物思わしげなまなざしの少女だたと言います。

ある時その少女が、「私はなぜこんな世の中に生きているのか分からない」と

頼りなげに言ったそうです。

二人はたちまち恋に落ちたと言います。

病弱な少女の身を案じっつも、北海道に熱烈にあこがれていた岡本は、

少女と北海道での将来の生活について語り合うのが、何よりの楽しみでした。

それから、岡本は、二人の北海道生活を実現しょうと一人故郷に帰って

資金繰りに苦労していました。

ところが、ある日突然、少女が死んでしまったのです。

岡本の話が終わった後、近藤は、「君が馬鈴薯党でもなくビフテキ党でもなく、

ただ一つの不思議なる願いを持っているというのは、つまり少女に

会いたいということでしょう。」と岡本に言いました。

岡本は、更に自分にとっての「不思議なる願い」なるものに

ついて語り始めました。

その願いは、この世のすべて以上のもの。

岡本は、その願いをかなえるためなら、何でもすると言います。

「何だね、早く言いたまえその願いというやつを」と、もどかしそうに

岡本に言ったのは松木でした。

「言いましょう。喫驚(びっくり)しちアいけませんぞ」

「早く早く!」

岡本は静かに

「喫驚(びっくり)したいというのが僕の願なんです」

その答えに、井山は、「謎のようだ」と顔をつるりとなで、

綿貫は「勝手に驚けばいいじゃないか」とあざけるように言います。

松本は、「ますます分かりにくいぞ」と、岡本の顔を見つめます。

岡本は自らの言葉の真意を語り続けます。

恋ほど人の心を支配するものはありませんが、その恋よりも

何倍もの力を人の心に加えるものがあります。

それは(カストム)の力です。

習慣の力です。

岡本によれば、自分たちは生まれてこのかた、子供の時から様々な

ことに出会い、毎日太陽や星を仰いでいるうちに不思議な天地も、

生も死も、宇宙もあらゆる現象も、まるで当たり前のこととして感じる

ようになってしまう。

この習慣(カストム)の圧力から逃れ、新鮮な驚きの気持ちをもって

宇宙に存在したい。

それが岡本の言う願いでした。

ビフテキ主義になろうが、馬鈴薯主義になろうが、かまわない。

岡本は、この天地に自分というものが存在する不思議なさを痛感して

魂の叫びを、心から発したい、と考えていたのです。

そして彼は、人間というものを、「驚く人」と「平気な人」の二種類に

区別したいと口にします。

世界中の大半が平気な人で占められていると続け、

昨夜自分が見た夢の話をします。

「死んだ夢を見ました。死んで暗い道を独りでとぼとぼ辿(たど)って行(ゆ)きながら思わず『マサカ死(しの)うとはおもわなかった!と叫びました。

全くです、全く僕は叫びました」

「人に驚かして貰(もら)えば(しゃつくり)が止まるそうだが、何も平気で

居て牛肉が喰えるのに好んで喫驚(びっくり)したいという物数奇(ものずき)だねハハハハ」と綿貫はその太い腹をかかえた。

「矢張り道楽でさアハツハツハハツ」と岡本は一所(いっしょ)に笑ったが

近藤は岡本の顔に言う可(べ)からざる苦痛の色を見て取った。

《私の感想》

~【牛肉と馬鈴薯】 ~

~タイトルが食べ物なので、面白い本だと思い読みました。~

~中々、つかみどころが難しかったです。~

~でも、国木田六歩に少し惹かれてしまいました。~

~ジヤガイモということで、明治政府は明治維新以降、北海道の開拓に

かなり、力を入れていました。

ロシアの侵攻に備える軍事的な意味もあり石炭や木材といった天然資源が

豊富でした。~

~北海道には明治8年に札幌農業学校が開設され、

初代教頭として、ウィリアム・スミス・クラ-クが招かれました。~

~クラ-クさんは熱心なキリスト教信者で、札幌農業学校ではクラ-クさんが

退任した後もクラ-クさんの意志を引き継ぎ、札幌農業学校第一期生は

全員キリスト教信者になりました。~

^北海道の開拓とキリスト教生徒は密接な関係があるのです。~

~国木田独歩もまた、北海道移住を夢みていました。~

~熱心なキリスト教信者でもありました。~

【~牛肉と馬鈴薯】の話ですが、~

~牛肉は(現実)世俗 馬鈴薯ジヤガイモ(理想主義)

について酒を交わしながら男たちが談義していました。~

~岡本という男が彼女との恋におちた話を語ります~。

~ところが、突然、彼女が死んでしまいました。~

~岡本は、{不思議なる願い」をかなえたいと言います。~

~それは、カストム(習慣)の力です。~

^このカストム(習慣)の圧力から逃れ、新鮮な驚きをもって宇宙に

存在したいが岡本の気持ちだと思います。~.

~私の感じたことですが、

~どんなことにも、新鮮な気持ちで子供のように自然と疑問が湧き

~大人のように知識をひけらかすのではなく、

~疑問をもって自分に問いかけることが

~大切なのではないかと思いました。~

国木田独歩(1871~1908)

結核を患った国木田独歩は、病院での療養生活に入る。

ついに快復することなく明治四十一年六月二十三日死去した。

コメント