有名な近畿地方のお話で、伝説でもあります。

(あらすじ)

昔、近江(おうみ)の国に赤ん坊をそれはそれは可愛がっている母親が住んでいました。母親は自分で織った布で腹巻きを作って赤ん坊に着せてやり、畑仕事をするときいつもそばに連れていました。ある日のこと、桑畑の畦(あぜ)にむしろを敷(し)いて息子を寝かせ、母親は桑の木の葉をつんでいました。

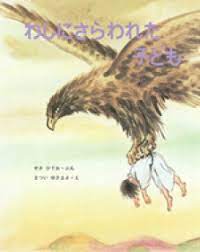

そこへ、バサバサバサッ突然、大きな鷲が飛んできたかと思うと、あっという間に赤ん坊をさらって飛んでいってしまいました。

「ああっ」母親は泣きながら鷲の飛んでいった西の山のほうへ走りましたが、とても追いつきません

家に帰ると、長い間ぼ-っとしたまま座り込んでいましたが、やがておもむろに立ち上がると旅支度(たびじたく)を始めました。

次の日から野を越え、山を越え母親は会う人ごとに尋(たず)ねました。

「鷲が連れてきた子どもはいないか」「この布と同じ腹巻を見たことはないか。」しかし、誰に聞いても知らぬというばかり。

東の国へと方々を探し歩きましたが、一向に見つかりませんでした。やがて、大鷲が赤ん坊をさらってから三十年の月日が流れました。

母親はとうに五十を過ぎ、髪は白くなり、着ているものは破れ、疲れ果てた姿になっていました。

それでも、「どうか、あの子が無事でありますように。どうか、会えますように」来る日も来る日も、子どもの無事を祈って、旅を続けていました。

そしてある日、淀川(よどがわ)の渡し舟に乗っていたときのことです。

船頭が歌い出しました。

「世に知られた東大寺のお良弁和尚(ろうべんおしょう)鷲がさらってきた子やような杉の梢(こずえ)で泣いていた赤子鷲がさらってきた子やそ今じゃ大和(やまと)の大僧正(だいそうじょう)」この歌を聞いた母親は、はやる心で聞き返しました。

「大和の良弁僧正さまは、鷲にさらわれたお人なのですか」

「ああ、前の住職が寺にある杉の梢に引っかかって泣いていた赤ん坊を見っけて、育ててたと聞いているよ」船頭は親切に、東大寺までの道を教えてくれました。

(一刻も、はやく会いに行こう)母親は教えられたとおりに、その寺までやってきました。

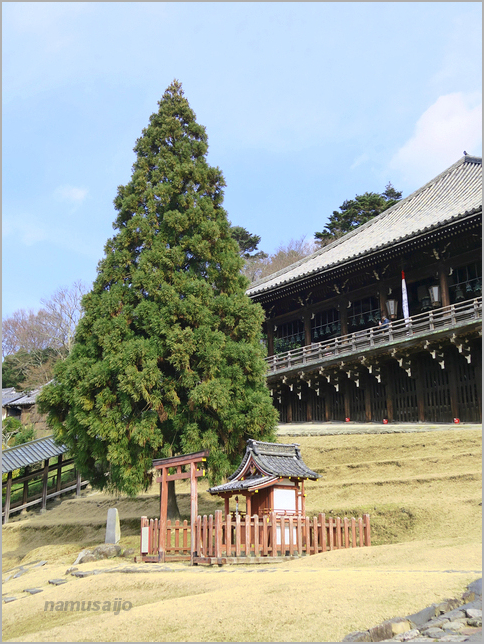

そして、寺の境内(けいだい)の中に大きな杉の木を見つけると、不思議なものを見るようにつくづくとその木を眺めていました。

まもなく玉砂利(たまじゃり)を踏む音がして、一人の僧が大杉の前にやってきて、静かな声でお経を唱え始めました。

大杉の影に隠れ、それを見ていた母親は、胸が高鳴り、もうじっとしていられず、ついに声を詰(つ)まらせながら、跡切れ跡切れに話しかけました。

「三十年前、私の子どもは鷲にさらわれました。赤ん坊にこの布で腹巻を作り、着せていました」懐(ふところ)から今やぼろぎれのようになった一枚の布を取り出し、その僧に見せました。

「おお、この布は。私が赤ん坊の時につけていた原巻きと同じです」やはりこの僧こそ、「鷲がさらってきた子」と船頭が歌っていた、良弁和尚でした。

二人は、あふれる涙をぬぐいもせず、ひしと抱き合ってふたたび会えたことを喜びました。それからこの東大寺の大杉は、「良弁杉」とよばれるようになったということです。

《 わたしの 感想 》

子供が鷲にさらわれた母親の苦しみは、想像を絶するものがあります。三十年以上も月日が流れて要約再会が出来た喜びは言葉では表現できないと思います。

母親の深い愛情が伝わってきます。

今年もありがとうごじました。来年も宜しくお願いいたします。

コメント