貧乏な旅の老人を哀れに思った女が握り飯を恵んでやると、そのお礼に顏を拭(ふ)くときれいになる手ぬぐいをもらうお話です。

( あらすじ )

昔昔、ある村にたいそうなお金持ちがおり、たくさんの雇い人が働いていました。

ある年の大晦日のこと、その家にみすぼらしい身なりをした老人が訪ねてきて、「どうか、少しで構いません。何か食べるものをお恵みください」と頼みました。

するとその家の女主人が出てきて、汚い着物姿の老人を見るなり、馬鹿にしたように笑いました。

「うちには分けてあげられるものなど一つもないよ。とっとと帰ってくれ」

「もう幾日も、何も食べておりません。どうか、どうか、お恵みを」

「しっこいね。もうすぐ新しい年を迎えるっていうのに、こんな汚らしい老人が家に入ってくるだけでいい迷惑だよ。早く消えておしまい」言葉も荒く怒鳴りつけると、女主人か家の奥へと戻って行きました。

その様子を、金持ちの家で働く女が見ていました。心優しい女は気の毒に思い、とぼとぼと歩いていく老人を追いかけました。

そして、「もし、大したものではありませんが、これをどうぞ」と、言って握り飯を一つ、老人に手渡しました。

「ありがたきことでございます。お礼に、この手ぬぐいを差し上げましょう」老人はそう言って、一本の手ぬぐいをくれました。

その日の夜、女は老人から貰った手ぬぐいを手に取って、(せっかくくれたのだから)と思い、その手ぬぐいで顏を拭き、床に就きました。

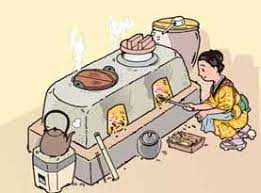

翌朝、初仕事に集まっていた雇い人たちはびっくりしました。たいそう美しい女が一人、かまどで火を焚(た)いているではありませんか。

「あのべっぴんは誰じゃ」

「新しい雇い人か?」

「いやいや、あんな美しいおなごが、こんなところに来るはずがあるまい」そこで思い立って、雇い人の一人が美しい女に声をかけました。

「お前さん、見かけない顏だがどこから来た?」

すると女は不思議そうな顔で笑いました。「何を言ってるんだい。私は昨日もここで火を焚いていたじゃないか。正月が来たら忘れたのかい?」

「ええ、本当かい?いつもこのかまどの前にいた、あの?」

おんなは初め、からかわれていると思いましたが、皆があんまり言うものだから、鏡に顔を映してみました。

するとそこには、あばただらけだったいつもの顔ではなく、十も二十も若返った美しい顔立ちの女がいます。

「こりゃたまげた。私はゆうべあの手ぬぐいで顏をふいただけなのに」こうして宝の手ぬぐいの話はたちまち広がり、女主人の耳にも入りました。

女主人はたいそう悔しがって、「いいかい、今度あのみすぼらしい老人を見かけたら、必ず私のところへ連れてくるんだよ。皆分かったね」と雇い人たちに命じました。

それからしばらく経って、いつかの老人が金持ちの家の前を通りかかりました。それを見た雇い人の一人が女主人に伝えると「早く、呼んできなさい」と言いました。

そして老人を家の中に招き入れ、「さあさあさあ、今日はゆっくりとおくつろぎになってちょうだいな」と、たくさんのご馳走やらを並べて、それはそれは丁寧(ていねい)に持て成しました。

(これほどの持て成しであれば、礼はたいそうなものだろう)女主人は、ほくそ笑みました。

老人は帰り際「そろそろお暇(いとま)いたします。このようなご丁寧なお持て成し、誠にありがたきことでございます」と言って、頭を下げ、お礼に繻子(しゅす)の帯を一本、女主人に手渡して帰って行きました。

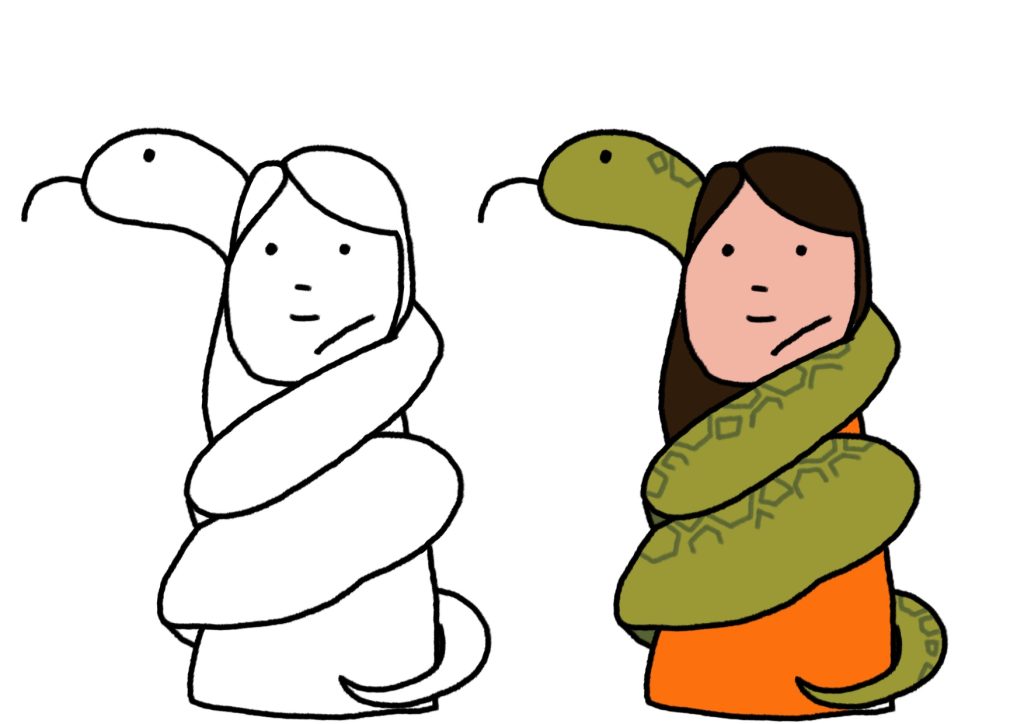

(しめしめ、きっとこれはただの帯ではないはず。艶(つや)があり、こんなに光り輝いておる。若返る帯か、はたまた宝に変わる帯か)女主人はすぐにその帯を締(し)めてみました。

ところが、帯はたちまち太くって真っ黒い蛇に変わり、女主人の体をきつく締め上げ、離れなくなってしまいました。雇い人たちは、あの老人は神の使いで、女主人を懲(こ)らしめるためにやってきたのだろうとうわさしたそうです。

《わたし 感想》

【宝てぬぐい】(長崎県)を、はじめ東北地方に伝わる民話です。人間には、(身分の上下関係)などはないことを、教えてくれていると思います。

.jpg)

.jpg)

コメント