東尋坊(とうじんぼう)のいわれは、北陸の伝説です。

東尋坊は、福井県坂井市三国町安島に位置する海の崖で険しい岩崖が続き最も高い場所で約25メートルの垂直の崖があります。

《 あらすじ 》

昔昔、白山(はくさん)の平泉寺(へいせんじ)に、覚念(かくねん)と東尋坊(とうじんぼう)という二人の僧侶(そうりょ)がいました。

覚念は文武両道(ぶんぶりょうどう)にすぐれ、里の娘たちのあこがれの的(まと)でありましたが、東尋坊は酒癖(さけぐせ)が悪く乱暴者で、寺でも里の人々からも嫌(きら)われ者でした。

覚念は、里に住む綾(あや)という名の美しい娘と人目を忍(しの)んで会う仲でしたが、その綾に東尋坊が目をつけ、しつこく追い回すようになりました。

ある日、覚念が村はずれの大杉の下で綾を待っていると、向こうから綾が息を切らせて走ってきました。

「覚念さま、覚念さま、助けてください。あの東尋坊に追いかけられて、命からがら逃げて参りました」小さな体を震わせて、怯(おび)える綾の姿に、覚念は今までおさえていた怒(いか)りが一気に噴(ふ)き出しました。

(東尋坊め、もう許さん)覚念は寺に戻(もど)ると、東尋坊に言いました。

「東尋坊。お前、乱行が過ぎる。この先、綾に手を出したらただではおかん」「わしが何をしようと、わしの勝手じゃ。今に綾をわしのものにしてみせる」

「綾があんなに嫌(いや)がっているのが分からんのか」「なにぃ」東尋坊はそう言うが早いが、拳(こぶし)を振り上げました。

覚念はすかさずそれをかわし、東尋坊の懐(ふところ)に拳をたたき込みました。「うっ」東尋坊は低いうめき声を上げてよろめくと、

「覚えてろ」と言って、逃げていきました。

幾日(いくにち)が経ち、いつものように覚念と綾が大杉の下でひとときの逢瀬(おうせ)を楽しんでいると、突然、草陰から大きな石が飛んできて、綾のこめかみに当たりました。綾は言葉もなく倒(たお)れ、そのまま息絶えました。

「綾!しっかりしろ、綾」その石は、二人の仲を恨(うら)みに思った東尋坊が投げたものでした。

綾を失った覚念の嘆(なげ)きは、言葉で言い現せるものではなく、深く暗い闇(やみ)へと沈(しず)んでいきました。

翌年(よくねん)の四月五日の夜、平泉寺の僧侶たちが、海に突(つ)き出た岬の断崖(だんがい)の上で宴(うたげ)を催(もよお)していました。

酒好きの東尋坊は、「酒が足りぬぞ。もっと持ってこい」と、わめき、夜の海を眺(なが)めながら浴びるほど飲んでいました。

覚念はその様子をずっと黙って見ていました。

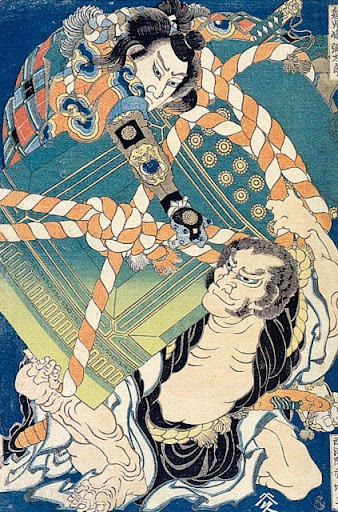

そして、三日月(みかづき)が細く空にかかった薄明(うすあか)りの下(もと)、すっと東尋坊の後ろに立つと、「お前の乱行ももはやこれまで。綾の仇(かたき)だ思い知れ」と叫び、どんと背中を押(お)しました。

不意を突かれた東尋坊は鬼のような形相(ぎょうそう)で、かたわらにいた稚児(ちご)と僧侶を両手につかんで道連れにし、断崖を落ちていきました。

それからというもの、毎年四月五日には大時化(おおしげ)で海が荒(あ)れるようになり、人々は東尋坊の祟(たた)りだと言って恐(おそ)れました。

そしていつしか、この岬を東尋坊と呼ぶようになりました。

《 わたしの 感想 》

東尋坊という名前は乱暴な僧侶が恋敵との争いや悪行を重ね、この断崖からつきおとされたことに由来しています。その後、この地は東尋坊と呼ばれるようになりました。

コメント