【琵琶湖のはじまり】は、人間の悪事に怒った神が大地に大穴を開け、それが琵琶湖になったというお話です。

【琵琶湖のはじまり】(滋賀県)

《あらすじ》

昔昔、日本が出来た頃のお話です。

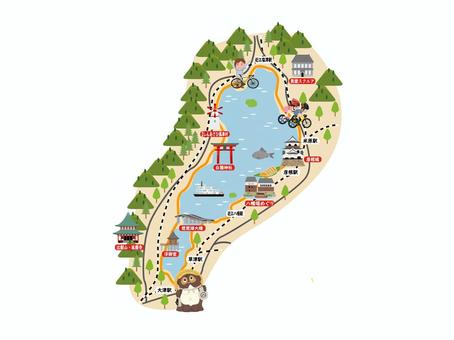

近江は大変緑の豊かなところで、人々は山に囲まれて暮らしていました。

日照りが続いて作物が育たなくなると、人々は皆で天の神さまに祈りました。

「天の神さま、天の神さま、雨を降らせてください」

すると天の神さまは、人々の願いを聞き入れて雨を降らせてくれました。

雨が何日も降り続いて畑仕事が出来なくなると、今度は、

「天の神さま、お日さまを照らしてください」と祈りました。

すると、天の神さまはお日さまを照らしてくれました。

こうして天の神さまのおかげで、人々は土を耕して畑を作り

、粟やヒエや米を作って生活することを覚えました。

ところが、生活がだんだん豊かになると、人々は働くことを面倒に思うようになっていきました。

そして山の仕事も畑の仕事もせず、暇さえあれば、人の悪口を言っては喧嘩をするようになりました。

そのうちとうとう、人の家の食べ物や大切な宝物を盗む者なども出てきて、手がつけられない暮らしぶりになってしまいました。

それを見ていた天の神さまは、たいそう心を痛めました。

「なんという怠け者ばかりなんじゃ、わしは怠け者は大嫌いじゃ。これは一度懲(こ)らしめないといけないな」と黒い雲の親分を呼びました。

「天の神さま、なんの御用でしょうか」

「近江の人間たちは身勝手すぎる。しばらくお日さまを隠して懲らしめてやろうと思う」

天の神さまがそう言うと、黒い雲の親分は直ぐに仲間を集めて、近江の空を覆(おお)い隠しました。

すると今までぎらぎら輝いていたお日さまたちがたちまち隠れてしまったので、地上は真っ暗闇となり何も見えなくなってしまいました。人々はあわてだしました。

「あれれれ、何もみえない」

「お日さまないと、寒くってかなわん」「こりゃ、ただごとではないぞ」「天の神さまが、お怒りになったんじゃ」けれど、真っ暗闇で見えないのをいいことに、またまた喧嘩や盗みが起こってしまいました。

「こりゃ、うちの米を持っていくな」「おおい、誰か、泥棒を捕まえてくれ」

こんな人々の様子に天の神さまはあきれ果て、ついに、

「うむ、まだ懲りないのか。もう、勘弁ならん」と言うと、片足を高く上げて、大地に向かって思い切り踏み下ろしました。

ドス-ン。ものすごい音がして土煙が上ったかと思うと、天の神さまの片足は地面にめり込みました。

「うんとこしょ」と神さまが下ろした足を大地から上げると、そのあとにドドド-と、水が流れこみ、

そこにはたっぷりと水をたたえた、それはそれは大きな湖ができました。

琵琶湖が足のかたちをしているのは、このときに天の神さまがつけた足跡だからだそうです。

《日本むかしばなしについて》

日本むかしばなしは、長い年月を経て北は北海道、南は九州、沖縄までさまざまな日本むかしばなしが存在します。

島国という地理的特性、風土を持つ日本で長い間言い伝えられてきました。

強欲、威張る、必要以上にお金儲けをする、下心がある、他者を傷つけ暴力をする、日本むかしばなしには含まれています。

日本昔ばなしには(無欲)戒めなど教訓をもとにする行動も求められています。

日本むかしばなしは、日本人の心、日本の風土、歴史、伝統、文化、そして理想があります。

日本むかしばなしは、(ありがたい)おはなしです。

コメント