この物語は、長吉という人物がどんなに急いでも失敗してしまうというユーモラスな長吉に関するお話が中心です。

《 あらすじ 》

昔、あるところに、長吉というとんでもないあわて者がいました。

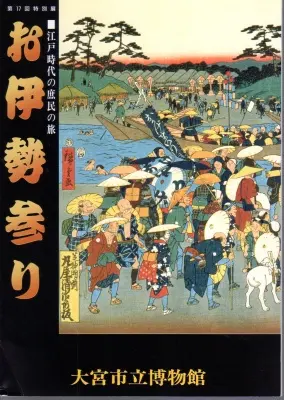

ある時、長吉はお伊勢参(いせまい)りにいくことになりました。

出発の前の日、まだ宵(よい)のうちから長吉は、

「おっかぁ、わしの巾着(きんちゃく)はどこじゃ」

「賽銭(さいせん)はいくら用意すればいいんじゃ」

「おっかぁ、明日は朝早くに家を出るから、今のうちに弁当をこしらえてくれ」

と、まったく落ち着きません。

「はいはい、賽銭は外宮(げくう)さんに三文(さんもん)、内宮(ないぐう)さんにも三文だよ。お前さんの巾着に二十文いれたからね。弁当は私の枕元(まくらもと)に置いておくよ」

女房(にょうぼう)は

あきれながらも、すべて言われたとおりに用意してやりました。

翌朝(よくあさ)、長吉はまだあたりが暗いうちに目を覚ましました。

枕元に手をやると、手探りで弁当を探し、風呂敷(ふろしき)に包んで、懐(ふところ)にはお金の入った巾着をしまいました。

そして、

(急がないと、今日中に帰ってこれなくなってしまう。もう出かけよう)

と、女房に出がけの挨拶(あいさつ)もせずにあわてて家を飛び出しました。

歩き始めてしばらくすると、長吉は懐の巾着に入ったお金が、心配になってきました。

(そうだ、今のうちに賽銭だけだして用意しておこう)

そう思って巾着を取り出すと、

「外宮さんに三文、内宮さんにも三文じゃ」

とつぶやいて、あわせて六文を右手に握(にぎ)り残り十四文を巾着にしまって懐に戻しました。

(これで、よしよし)

と、また歩き始めました。

ところが、しばらくすると今度は、懐の十四文が気になりだしました。

(巾着に入れておくより手に持ったほうが安心じゃな)

と巾着から十四文を取り出し、今度は左手に握りました。

やがて長吉が外宮に着くと、お宮は大勢のお参りの人々でごった返していました。

長吉は前の人をかき分けるようにして、やっと賽銭箱の前に立つと、

「えい」

と賽銭を投げ入れました。

ところが、間違えて左手に持っていた十四文のほうを投げてしまいました。

(ありゃ、しまった、間違えてしもうた)

そう思っても、もう投げ入れてしまったのだからどうしようもありません。

「しかたがない。外宮さんも同じ神さまなんだから後で内宮さんと分けてくださいよ。お願いしますよ」

と言って、今度は内宮に向かいました。

内宮では賽銭を投げないかわりに、丁寧(ていねい)に丁寧にお参りをしました。

(やれやれ、お参りもすんだし腹もへった。そろそろ昼飯にするか)

長吉はお宮を出て、橋のたもとで風呂敷包をあけました。

すると、なんと女房の枕がでてきたではないですか。

「おっかぁのやつ、おれに枕を食わせる気か」

長吉は、自分があわてて間違えたことをそっちのけにして、女房に腹を立てました。

賽銭は間違えるし、昼飯抜きで腹はへるし、何もかもうまくいかずぷんぷん怒(おこ)りながら歩いていると、もち屋を見つけました。

長吉は店に飛び込んで

「ばあさん、ばあさん、もちを一つくれ」

と大きな声で言いました。

ふと店先をみると、大きなもちが置いてあり、

「一個 六文」という張り紙がしてあります。

長吉は、

「ばあさん、ばあさん、大きいものも、ちいさいものも、値段は一諸か」

と聞きました。

するとばあさまは耳が遠いのか、

「なんだい」

と言います。

長吉はもう一度、

「どれも、同じ値段か」

と聞きましたが

「ええなんだい」

と、ばあさまはまた聞き返してきます。

長吉はじれったくなって、

(ええい、もう面倒(めんどう)じゃ)

と店先にあった大きいもちをつかむと、右手の六文を置き、店を飛び出しました。

遠くまで走ってきて、あわててもちにかぶりつくと、ガキッ、と音がして歯が欠けました。

「あいた、た、た、た、た。なんだこりゃ」

長吉が持って出てきたのは、店の看板にしてあったもちに似た白い石だったのでした。

長吉は、腹は立つし、腹はへるしでかんかんに怒りました。

すっ飛んで家へ帰ると、戸を開けて女房に怒鳴りました。

「おっかぁ!お前のせいで散々な目にあったぞ!このあわて者!」

ところが、長吉の声に振り返ったのは、隣の家の女房でありました。

自分の家まで間違えるとは、どうしょうもないあわて者がいたものでした。

《 わたしの感想 》

長吉のあわてた行動が引き起こす滑稽な状況が笑いを誘います。

長吉の滑稽なところも日常生活におけるちょっとした失敗やドジな一面も人間らしいです。

急ぎすぎると危険や重要なことも見落としてしまうと思いました。

今年もありがとうございました。

来年も宜しくお願いいたします。

コメント