【久米の仙人】は、有名な近畿の伝説で奈良県の民話として有名です。

( あらすじ )

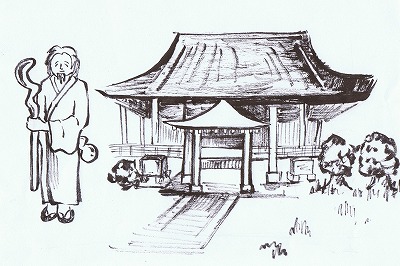

昔、大和(やまと)の龍門寺(りゅうもんじ)で、仙人になるための修行をしている久米(くめ)という名の男がいました。

人は、千年の修行を積むと仙人なれるといいます。

久米はこれまでいくつもの寺で修行をつんできており、この龍門寺で千年目を迎えました。

国中の寺の経文(きょうもん)を読み説き、毎日断食(だんじき)をしたり、何日も寝ずに山道(さんどう)を歩いたりと修行を続けて、千年目に、空を飛ぶ力を得て、この度やっと、仙人になることができました。

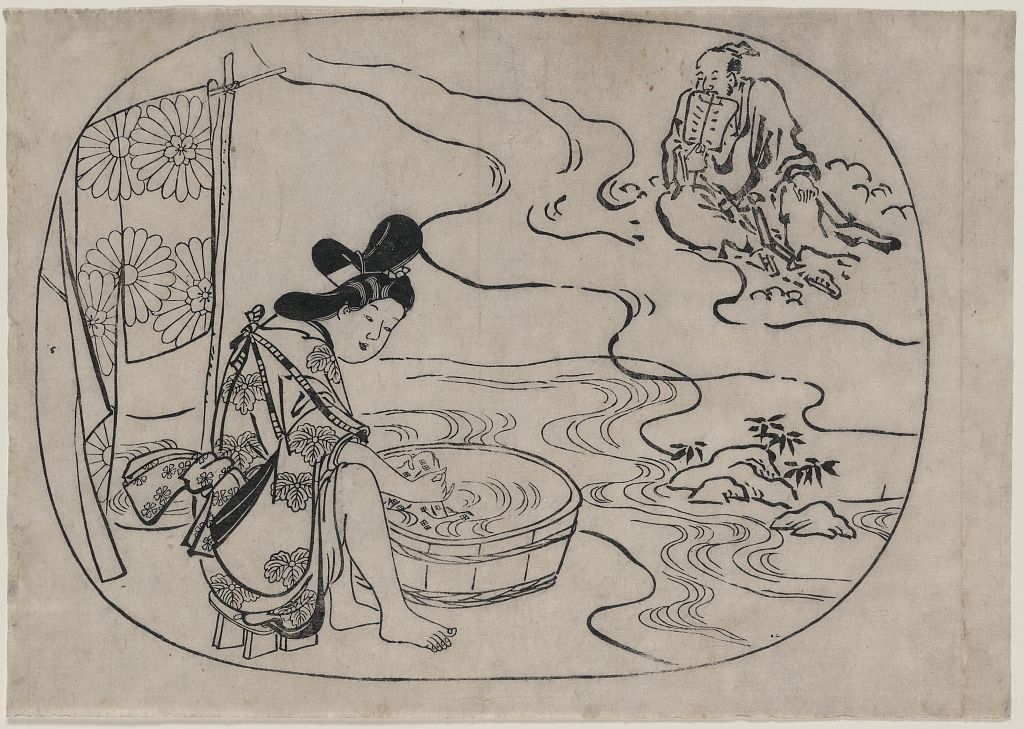

ある日、仙人になった久米は、空をゆっくり飛んで吉野川のほうまでやってきました。

ふと下を見ると、川原で洗濯をしている一人の若い娘が目に入りました。

もっと近くまで降りて娘を見ようと思った久米は、着物の裾(すそ)からこぼれ出た娘の白いふくらはぎに目を奪(うば)われました。

するとたちまち、吉野川のほとりに落ちて、そのまま気を失ってしまいました。

「もし、もし、大丈夫ですか。」

はっと気がつくと、さっき見ていた娘が、心配そうに自分をのぞきこんでいます。

あわてて飛び上がろうとしましたが、どうにも飛ぶことができません。

千年の修行で身につけた仙人の力は消えうせ、ただの人間に戻(もど)ってしまったようです。

けれど久米は、落胆(らくたん)することもなく、その娘と夫婦(めおと)になり、一諸に暮らし始めました。

それから馬を売り買いする商いを始め、商いの証文には必ず(もと仙人の久米)と書きました。

しばらくして、聖武(しょうむ)天皇が新しい都を作るとお触れを出し久米も都作りに加わりました。仲間たちは、久米からこれまでのいきさつを聞くと、いつしか久米のことを(仙人)と呼ぶようになりました。

これを聞いた役人たちはある日、

「お前たち、久米を仙人と呼んでいるようだが、何かわけでもあるのか」

と聞きました。

すると仲間の一人が答えました。

「お役人さま、今はわけあって人間の姿をしていますが、久米はそのむかし、千年の修行をおさめ、仙人の力を得たということです」

それを聞くと役人たちは驚いた様子で口々に言いました。

「ほう、それは面白い」

「だが、本当に仙人なんているのか」

「久米が仙人だったというのなら、その力で宮殿(きゅうでん)を作るための材木を新しい都まで運んでもらうのはどうだ。まさか力がまったく消えたわけでもあるまい」

ところが、この冗談(じょうだん)半分で言った役人たちの言葉が、久米の耳に届いてしまいました。

「私は仙人の力というものを、とうに忘れ果ててしまいました。

けれど、万が一ということもございましょう。うまくいくか保証のかぎりではございませんが、皆さんのお役に立つのでしたら、試させていただきます」

と久米はおもむろに申し出ました。

役人たちは心の中では、誰も仙人など信じていなかったが、

「ありがたい。ありがたい。それではやってみてくれ」

と喜ぶふりをして言いました。

久米はさっそく、昔修行をしていた龍門寺にこもると身を清め、一切の食事を断って七日七夜(なのかななよ)にわたる祈祷(きとう)を始めました。

役人たちは、久米の姿が見えなくなると、

「きっと逃げたに違いない」

「やっぱり仙人などと言うのはうそだったのだ」

と言い始めました。

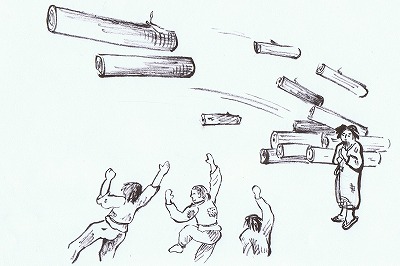

ところが八日目の朝、突然、雷が鳴り響いたと同時に、激しい雨が降り出しました。

急な空の変わりように、役人たちも久米の仲間もあわてて上を見上げました。

すると、山から切りだして積んでおいた材木が、いっせいに都のほうに飛んでいくではないですか。これを見た人々はすっかり肝(きも)をつぶしました。

役人たちはあわてて都へ帰り、これまでのことを聖武天皇に報告しました。

聖武天皇は久米を呼び、褒美(ほうび)に広い土地を与えました。

久米はその土地に寺を建て、(久米寺)と名づけました。

それからふたたび修行を積んで仙人の力を取り戻すと、ゆうゆうと天に昇っていったというということです。

《 わたしの 感想 》

この物語は、久米という修行僧が仙人になるために努力をして空飛ぶ能力を得ました。

能力を得たものの美しい女性の白いふくらはぎに目を奪われてしまい、再び人間に戻ってしまいます。仙人になるために厳しい修行をつみましたが、人間らしい感情と弱さに負けてしまいました。

それでも、久米はお寺を建てて地域の皆に貢献をしました。

コメント