全国に知られている話型です。

親子の深い愛情や隣国からの難題をたくみに解決する老人の知恵が、主題となっています。

《 あらすじ 》

昔昔、六十歳になったらじいさまもばあさまも山に捨てられる、という決まりがあったそうです。

ある村に住んでいた息子が、自分の母親であるばあさまを捨てる日がきました。親孝行な息子は、つらくってどうしょうもなかったです。

「ばあさま、許してくれ」

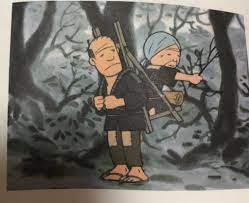

息子はしかたなくばあさまを背負うと、山道を登っていきました。

そろそろ頂上かなというところで日が沈(しず)み始め、あたりは薄暗(うすぐら)くなってきました。ばあさまは息子の背から降りて言いました。

「遅くなったら帰りの山道は真っ暗になってしまうぞ、お前はもう帰れ」

「でもばあさま、わしはもう帰る道が分かりません」息子が言うとばあさまは、「帰り道は心配するな。そういうこともあろうかと思ってな、来るときに道の曲がり角、曲がり角に木の枝を折って、こよりを結わえつけてきた。お前はそれを目当てに帰ればよい」と言いました。

それを聞いた息子は、ますますつらくなり、ばあさまをもう一度背負うと夢中で山を駆(か)けおり、家に戻(もど)りました。そして屋根裏に場所を作ってばあさまを隠(かく)しました。

息子はそこにご飯をこっそり運んで、ばあさまを養うことにしました。それから何年か経ったころ、殿さまが国中にお触(ふ)れを出しました。

「灰の縄(なわ)を持ってこい。火を紙に包んで持ってこい。たたかなくっても鳴る太鼓(たいこ)を持ってこい。この三つができた者にはどんな褒美(ほうび)でもやる」殿さまの出した難題に、国中の皆が頭を悩ませました。

お触れを聞いた息子は、屋根裏でばあさまに小声で話し始めました。

「ばあさま、こんなお触れがでています」息子が三つのお触れのことを説明すると、ばあさまは言いました。

「灰の縄なら簡単だよ。まず、わらをトントントントンとたたいて、濡(ぬ)らしてはたたき、濡らしてはたたいて縄を作る。そしてその縄をくるくる巻いて火で焼けば、灰の縄ができる」

そしたら、火を紙に包むのはどうしたらよいのでしょうか」息子が聞きました。それは提灯(ちょうちん)持っていけばよい」「では、たたかなくっても鳴る太鼓はどうしたらよいのでしょうか」

「太鼓の中に、蜂(はち)の巣を入れればよい」

それを聞いた息子はばあさまの言ったとおりにして三つのものを作ると、難題が解けたと言って殿さまのところへ行きました。

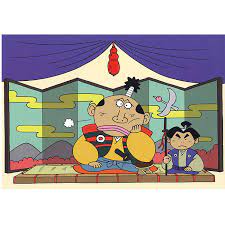

殿さまは大変驚いて、どのようにして灰の縄をこしらえたのだ」と聞きました。

「わらを濡らしてはたたき、濡らしてはたたいてわらを作り、くるくる巻いて、それを焼きました」と息子は答えました。

殿さまは、「ふーむ、なるほど。それでは、火はどうやって紙に包むのだ」と聞きました。

「提灯に火をつければ、まわりは紙でも中の火は消えません」

「なるほど。ではたたかなくっても鳴る太鼓はどうすればよいのだ」

「太鼓の中に蜂の巣を入れました。そうすれば蜂が暴れるたびに音が出て、たたかなくても鳴る太鼓ができます」息子は殿さまに問われるままに答えました。

「いやいや、恐(おそ)入った。だが、これはお前の知恵ではないだろう。いったいどこの誰(だれ)がこの知恵を出したのだ」息子は正直に話し始めました。

「はい、これは私の知恵ではございません。実は私は、母をうばすて山から連れて帰ってしまいました。自分の親を捨てるなんて、私にはできません。連れて帰ってから屋根裏に場所をこしらえて、そこに母を隠していたのでございます。その母が、これら三つの知恵を教えてくれました。決まりをやぶって申し訳ございません。ですが、母を殺すぐらいなら、どうかこの私を殺してください」

それを聞いた殿さまは、「そうかそうか、年寄りの知恵とは大したものだ。お前は親を大事にしたからこそ三つの難題に答えることができたのだな。褒美をやるぞ」と言って、たくさんの褒美をくれました。それからというもの、じいさまとばあさまは大事にされ、山へ捨てられることはなくなったそうです。

《 わたしの感想 》

親子の愛情や老人の知恵で、難題を乗り越える力が読者に伝わってきます。親子の知恵を感じます。

コメント