怪談や落語の演目としてして有名な【おいてけ掘】は、江戸の本所を舞台とした

(本所七不思議)のひとつとして語れてきました。

【おいてけ掘】は、江戸の本所に不思議に出てくる【おいてけ掘】を、基にした

お話で古くから落語など噺(はなし)のネタとして庶民の好奇心を、くすぐり親しまれてきました。

江戸の下町は、江戸時代以降埋め立てが行われてつくられた土地だけに、あっち

こっちに堀が通じていました。

掘や沼は水がよどんでいる所が多く、そばに柳の木さえあれば、もう、それだけで

奇談、怪談の舞台が出来上がりです。

江戸はもちろん、全国に似たような話が存在します。

《あらすじ》

【おいてけ掘】東京都

むかしむかし、あるお掘端でのことだそうです。

そのお掘端にはいつも、あちらにポッン、こちらにポッンといった具合に釣り人がいました。

不思議なことに、どの釣り人も、夕方になると持ってきた魚籠(びく)を軽々と竿に通して、肩に担いで帰っていきます。まるで魚籠の中には、何も入っていないかのようでした。

「あのお掘はなんだかおかしいぞ。釣り人たちはみんな空の魚籠を持って帰っているようだが、何も釣れないということはあるまい」

不思議に思った近所の男が、

(よし、いっちょおれが、あのお掘に魚がいるかどうか、確かめてやろう)と思い立ち、ある日、そのお掘に行きました。

そして釣り人たちの間に場所をとると、釣糸を垂らして待ちました。しばらくして、浮きがゆっくりと沈み、釣り糸がぐぐぐっと引っ張られました。

「おお、来たか」

男があわてて竿を引き上げると、見事な鮒がかかっていました。

「こりゃ、幸先がいい」

男は喜んで、もう一度、餌をつけると釣糸を垂らしました。すると直ぐに、浮きが激しく上下しました。

「ややや、またかかった。これはでかいぞ」今度は、それはそれは大きな鯉でした。

こうして一尾、また一尾と釣れるたびに男は大喜びして、魚籠はみるみる魚でいっぱいになりました。

男は、「なんだ。何も釣れないつまらんお掘だと思っていたが、とんでもない、とんでもない」

と言って、ますます夢中になって釣りました。

しばらくして、男の背中のあたりをひゅ-と冷たい風が通っていきました。ふと気がついて男があたりを見回すと、他の釣り人たちはいつの間にか帰ったのか、誰もいませんでした。

もうすっかり日も沈んでいました。

「やれやれ、暗くなっちまったな、今日はこれくらいにしておくか」と言って、男は腰を上げ、片づけ始めました。あたりはすでに深い闇で物音一つしません。

「なんだか、急に冷え込んできたような気がするな。こんなときは早く退散するにかぎる。今日の晩飯は鯉のあらいだ。こりゃごちそうだなぁ」とひとりごとを言って、急いで帰り支度をすませました。

そうして、魚がいっぱい入った魚籠を持ち上げたとき、どこからともなく低い声が聞こえてきました。

「置いてけぇ、置いてけぇ」

「なんだ。今の声は」男はあたりを見回したが、誰もいません。

「気のせいか、さぁ帰ろう」と男が歩き出すと、また、

「置いてけぇ、置いてけぇ」と聞こえます。

男はもう一度あたりを見回しました。しかし、やはり誰もいません。

「なんだか気味が悪いな。もう早く帰ろう」重い魚籠を肩に担いで右へ左へふらふらと男が歩き始めると、魚籠の中の魚がピシャッと跳ねました。

そのとき、「置いてけぇ、置いてけぇ」とまた声がしました。

「誰だか知らねぇが、変なことを言うんじゃねぇ。魚が欲しけりゃ自分で釣りやがれ。あんまりおかしなことを言うと、ぶったたくぞ」と男が啖呵(たんか)を切ったとたん、急に頭が重くなってその場で気を失ってしまいました。

男が目を覚ますと、あたりはすっかり明るくなって朝がきたようでした。

釣り具はそのままそこに落ちていたが、魚籠の中は空っぽになっていました。

それからというもの、何人もの釣り人が、幾度も釣れた魚を持って帰ろうとしたが、やはりどこからか

「置いてけぇ、置いてぇ」と声が聞こえてきて、魚を持ち帰れたものは一人もいなかったそうです。

それで、いつしかこのお掘は「おいてけ掘」と呼ばれるようになったということです。

《わたしの感想》

錦糸町(錦糸町公園)にはカッパ像が設置されています。

怪しい声「置いてけぇ」の主はカッパと言う説が有力とされています。

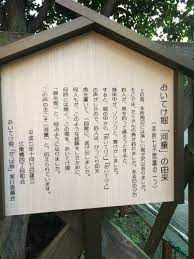

置行堀は「置いてけ掘」の語源と言われています。

コメント