町はずれの、円形劇場の後に迷い込んだ、不思議な少女モモ。

町の人たちはモモに話を聞いて貰うと、幸福な気持ちになるのでした。

そこへ、「時間どろぼう」の男たちの魔の手が忍びよります・・・。

「時間」とは何かを問う、物語りです。

《あらすじ》第一部

大きな都会の南のはずれ、市街地がつきて、原っぱや畑がはじまり、家々のたたずまいも段々侘しくなってくるあたりに、松林に隠れるようにして小さな円形劇場がありました。

この円形劇場は、けして立派なものの数に入らず、言わば貧乏人向きの円形劇場だったのです。

ところが、ある日のこと、廃墟に、誰かが住みついたという話が皆の口から口へ伝わりました。

それは子どもで、どうも女の子らしい、少しばかり奇妙な恰好をした子なので、はっきりしたことは言えない、名前はモモとかいうそうな。

こう言う話でした。

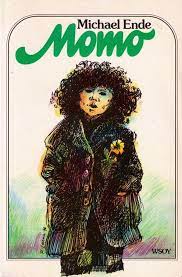

モモの見かけは確かに、いささか異様で、清潔と身だしなみを重んずる人なら、眉をひそめかねませんでした。

背が低く、かなり瘦せぽちで、まだ八つくらいなのか、それとも、もう十二くらいになるのか見当もつきませんでした。

生まれてこの方一度も櫛をを通したことも、はさみを入れたこともなさそうな、くしゃくしゃに、もつれた真っ黒い巻き毛をしています。

目は大きくって、素晴らしく美しく、やはり真っ黒です。足も同じ色です。いつも裸足で歩いているからです。

冬だけは靴を履くこともありますが、でも左右不揃いのうえに大きすぎてぶかぶかです。

モモはどこかで拾うか、人から貰うか、したもの以外には、何にも持っていないからです。

スカ-トは、ありとあらゆる色の継れを縫い合わせてあって、かかとまで届くほどの長さです。

そのうえに古ぼけた、だふだぶの男ものの上衣を着て、袖で口を折り返しています。それに沢山のポケットのついた素敵な実用的な上衣です。

劇場の後の草の生えた舞台の下には、半分崩れかけた小部屋が幾つかあって、そこには外壁の穴から潜り込むことが出来ました。

モモはそこを、住みかにしていたのです。

ある、昼さがり近くに住む人たちが何人かやって来てモモにあれこれ聞きだそうとしました。けれど、そのうちに皆親切な人だと分かってきました。

この人たちもやはり、貧乏で生活の辛さを、身をもって知っていたのです。皆は相談して「警察に知らせれば、おまえは施設に入れてもらえる。そこなら、食べるものも、寝る所もあるし、読み書きや計算や色々なことを教えてもらえる。」

モモは、怯えたように相手を見て口ごもりながら言いました。「あたし、そこにいたんだもの。窓には格子がはまっていた。毎日ぶたれるのよ。悪いこともしていないのに。だから、夜中に塀を乗り越えて逃げてきたの。」

「そうだろうね、分かるよ。」一人の老人が、頷きながら言い、他の人たちも頷きました。「でもおまえは、小さいんだから、誰かに面倒見てもらわなくちゃならないね。」

モモは、しばらく黙っていましたが、やがて小さな声で言いました。「あたし、何にもなくてもやっていけるもの。」

皆は、また目を見かわし、ため息をつき首を振りました。「俺たちのうちの誰かの家に世話になっちゃあどうかね。家は狭いし、子供がわんさといるさ。でもな、一人増えてた所で、どうって違いはない。どう思う?」と、男が言いましたが、

「ありがとう。」モモは、はじめてにっこりしました。「本当にありがとう。でも、ここに住まわせてもらえないかなあ。」

皆は長いこと、あれこれ評定したあげく、そうさせてやろうと意見が一致しました。誰の家にしても、ここと対して代わり映えのしない住みかですし、皆で力を合わせてこの子の面倒をみてやれば、いいと思ったからです。

皆は早速、部屋を片付けて、石のかまどを作り、錆びた煙突もとりつけ、古い木箱の板でテーブルと椅子を二つ作りました。そして、最後に渦巻き模様の飾りのついた使い古しの製のベットと、ちょっぴり破れたマットと二枚の毛布を運び込みました。最後の仕上げに壁に素敵な花の絵を書き、それに額縁と留め金まで書き添えました。

その後、今度は子どもたちが食べもののおすそ分けを持ってやって来ました。

その晩は、皆で貧しい人たちだけが、やり方を知っている心のこもった楽しいお祝いパーテイになりました。こうして、小さなモモと近所の人たちの友情が始まったのです。

こうしてみると、モモは全く運のいい子だ、こんなに親切な人たちの所に転がり込んだと思えるでしょう。モモ自信も、心底そう思っていました。

けれど、近所の人たちにとっても、この子が来たことで大変な幸運だったことが、だんだん分かってきました。ときが経てばたつほど、この小さな女の子は皆にとって、なくってならない存在になり、この子が何時かまた、何処かに行ってしまはないかと心配したほどです。

モモのところには入れかわり、たちかわり、皆が尋ねてきました。何時でも、誰かがモモの側に座って、何か一生懸命話込んでいます。

そして、モモが役に立つことを知らない人がいると、皆は「モモの所に行ってごらん!」この言葉は、近所の人の決まり文句にまでになりました。

小さなモモにできたこと、それは、相手の話を聞くことでした。本当に聞くことの、出来る人は滅多にいないものです。

モモは、それこそ他に例のない、素晴らしい才能を持っていたのです。モモに話を聞いて貰っていると、ばかな人にも、急に真面な考えが浮かんできます。

ただじっと座って、注意深く聞いているだけです。その大きな黒い目は、相手をじっと見つめています。すると相手は自分のどこに、そんなものが潜んでいたかと驚くような考えが浮かびあがってくるのです。モモに話を聞いて貰っていると、思い迷っている人は自分の意志がはっきりしてきます。

引っ込み思案の人には、急に目の前が開け勇気が出てきます。不幸な人、悩みのある人には勇気と明るさが湧いてきます。こういうふうに、モモは人の話が聞けたのです!

小さい男の子が、歌を忘れたカナリアを、連れてモモの所にやって来ました。カナリアがやっと、また楽しそうに、さえずりはじめるまでに、モモは一週間の間じっとカナリアの側で耳を澄ましていなければなりませんでした。

モモは、犬や猫にもコオロギやヒキガエルにも、そればかりか雨や木にざわめく風にまで、耳を傾けました。すると、どんなものでも、それぞれの言葉でモモに話しかけてくるのです。友だちが皆、帰ってしまった晩、モモは一人で長い間、古い劇場の大きな石のすり鉢の中に、座っていることがあります。頭の上は、星を散りばめた空の丸天井です。

こうして、座っていると、まるで星の世界の声を聞いている大きな耳たぶの底にいるようです。そして、密やかな、けれども、とても壮大な不思議と心に染み入る音楽が聞こえてくるように思えるのです。

どんなにたくさんの友だちがいても、大抵の場合、その中には特別に好きな親友が一人か二人いるものです。

モモの場合もそうでした。モモには親友が二人いて、毎日やってきては、持っているものは何であれ、全てモモと分け合いました。一人は、若者、もう一人は年寄りです。

おじいさんの名前は、道路掃除夫ベッポです。道路掃除夫ベッポは、円形劇場の近くの小屋に住んでいました。ベッポは並み外れて、小柄なうえに、いつも少し背中を丸めているので、モモと変わらない背丈に見えます。大きな頭は、いつも少し、かしでいて短い白い髪がつたのようにはえています。鼻には小さなメガネをかけています。何か、聞かれても、ただニコニコと笑うばかりで返事をしないのです。ベッポはじっくり考えるのです。答えるまでもないと思うと黙っています。でも、答えが必要なときは二時間も場合によっては、まる一日考えて返事をします。

モモのもう一人の親友は、あらゆるてんで道路掃除ベッポと正反対の若者でした。夢見るような目をした器量良しの若者なのですが、これがまた口から先に、生まれてきたような驚くべき口達者なのです。減らず口をたたいて、相手が思わず知らずに釣りこまれて笑ってしまうような、心底、陽気な笑い方をします。名前はジロラモなのですが、皆はジジと呼んでいました。観光ガイドの、舌先三寸のジジです。れども、残念なことに観光客が、ここの円形劇場を見にやって来ることは滅多にありませんでした。ジジは、機会さえあれば、公園の番人にも、結婚式の立会人にも、犬の散歩にも、恋人の運び役にも、葬式の参列にも、その他たくさんの者にもなりました。

観光ガイドのジジと道路掃除夫ベッポのように、これほど違った種類の人間、人生観を持った人間が仲良しなのです。不思議なことに、ジジを軽薄だと非難したことのない唯一の人は、他ならぬベッポじいさんでした。

そして、同じく不思議なことに、変わり者のペッポじいさんを、笑いものにしたことのない、たった一人の人間が、おしゃべりジジだったのです。

それというのも、この二人の話にじっと耳を傾けるモモがいたせいかも知れません。三人のうちの誰一人、自分たちの友情にも暗い影がさすだろうなどとは、

思ってもみませんでした。この地方全体に忍びよっていました。じわじわと広がりながら、早くも大都会のうえに暗く冷たく被さって

きていたのです。それは音もなく人目につかず攻め込み、日一日と深く食いいって来る、侵略軍のようでした。彼らは洒落た灰色の車で町を走り、家々に出入りし、レストランに座ります。そして、しょっちゅう小さなメモ帳に何やら書き込んでいます。彼らは、頭のてっぺんから足の先まで、クモの糸のような灰色をした服に身を固めた紳士たちです。

顏まで灰そのものの色です。

頭にまるくて、堅い帽子をのせ、小さな灰色の葉巻をくゆらしています。どの男も必ず、鉛のような灰色の書類鞄を抱えています。モモだけは、ある晩、廃墟の一番高いへりの上に黒い影が現れたとき、男たちをよく見ていました。彼らは互いに合図をしあい、その後、相談をするように頭を寄せ合いました。声は何も聞こえませんでした。

けれども、モモはふいに、これまで味わったことのないような寒気さに襲われました。そのうちに、灰色の男たちは帰ってゆき、それから二度と現れませんでした。次の日にはまた、何時もの暮らしが流れ、モモはあの奇妙な訪問者のことを、考えることもなくなっていきました。モモは、やはり彼らのことを、忘れてしまったのです。

観光ガイドのジジにとって、モモは次第になくってはならない存在になってきました。この、モジャモジャ頭の小さな子に、深い愛情を抱いていたのです。どこに行くにも、片ときも離さず一諸に連れてゆきたいほどでした。物語を話すことは、ジジは、何よりも好きなことでした。そして、自分でもハッキリ感じるほどの変化が表れてきました。

ジジの物語は、これまではよたよたと歩いていたのが、モモと知り合ってからというもの、突然に翼をえて空高く舞うようになったのです。

そしてとくに、モモが側で聞いてくれるときには、ジジの空想力は、まるで春のように花ひらきます。子どもも、大人も、ジジの話を聞きに押し寄せました。

ある暖かな、美しい晩のことでした。二人は一番上の石段に静かに並んで腰をかけていました。

「ねえ、お話をして。」モモがそっと頼みました。「いいよ。誰の話にしょうか?」「モモとジロラモのお話が一番いいい。」ジジは、しばらく考えてから聞きました。

「どういう題がいいかな?」「そうね。魔法の鏡っていうのは?」ジジは考えこむように頷きました。「よさそうな題だね。よし、どんな話になるか、やってみよう。」

ジジはモモの肩に腕をまわして、話はじめました。ジジの話が終わった後、二人はしばらく黙っていました。やがて、モモが尋ねました。「その後、二人は結婚したの?」

「そうだろうね。ときがたってからね。」「それで二人とも、もう死んでしまったの?」

「魔法の鏡はね。一人で覗きこんだ人間から永遠の命を奪うだけなんだ。二人して覗けば、また死なないようになるんだよ。あの二人も、そうやったのさ。」

モモとジジは静かに並んで、長い間じっと目を見つめました。

こうして、月を見ている限り、二人は永遠に死ぬことはないと、強く感じていたのです。

《わたしの感想》

主人公のモモは、現代人が失ってしまったものを、豊かに持っている自然のままの子どもです。

相手の話を、じっと聞くことによって、その人に自分自身を取り戻せることの出来るという不思議な能力を持ったモモ。

自然の声に耳を傾けることの出来る能力を持ったモモ。

第二部を、宜しくお願いいたします。

ミヒャエル・エンデ

1929-1995

南ドイツのガルミッシュに生まれる。父は、画家のエトガ-エンデ。

高等学校で演劇を学んだのち、

ミュヘンの劇場で舞台監督をつとめ、

映画評論なども執筆する。

1960年「ジム・ボタンの機関車大旅行」を出版。

翌年、ドイツ児童図書賞を受賞。

1970年にイタリアへ移住し「モモ」「はてしない物語」

などの作品を発表。

1985年ドイツにもどり、1995年8月

シュトゥットガルトの病院で逝去。

コメント