この作品は、作者が戦争直後の食料難の時代に、東北の村で素人百姓をしていた時の経験です。

トムという名のネコを通して明るい筆致で描いています。もともとネズミの被害に苦しんでいた作者たちの家族が、最後の頼みとして貰ってきたネコの子なのです。

トムは家の中だけでなく、周囲の自然や時には少し離れた集落まで遠征して自由に暮らしています。トムの生き生きした姿、東京から来た家族。トシちゃん、お母さん、お母さんの友だちハナおばさん、おばさんの甥のアキラさんの様子が明るく描かれています。

《あらすじ》

戦争がすんで、間もなくの頃、北国の山間に、ぽつりぽつり、開墾の人たちの家が出来ました。

その一軒へ、トシちゃん、お母さん、お母さんの友だちハナおばさん、おばさんの甥のアキラさんと、たくさんのネズミが引越して来ました。

村の人たちは、お母さんたちのような人を、「山の開墾者」と呼びました。そして、トシちゃんたちのような子どもを「開墾者の子っこ」と呼びました。

ネズミは、昼も夜もチュウチュウ、山じゅうのネズミというネズミが、「俺たちの家が出来たぞ!」とばかりに家じゅうをかけ歩きました。

ハナおばさんは、ある夜、鼻をかじられました。家じゅうの袋という袋に穴があき、着物さえ脱いでおけないありさまでした。

「ネコいらず」を、買てきてせっせと「ネコいらずだんご」を作りましたがネズミの数は増えるとも、減らないように見えました。

いつの間にか、一年が経とうとしていました。その間、随分酷い目にあいながらネコを飼わなかったのは、家じゅうの人がネコ嫌いだったからです。そして、おまけに、ネコは「ごはん」を食べたからです。

その頃は、日本じゅうのどこの家とも同じように、ご飯が十分ではありませんでした。ところが、ある日、とうとう、ネコを飼うおうと、お母さんは宣言するような事件が起こりました。

ある朝、早く、トシちゃんは学校の学芸会に使うのだと言って物置にしまってある、お雛様を出しにいきました。物置から、トシちゃんの泣き声が聞こえてきました。「ああ、お雛様・・・皆、ネズミに食われちゃった・・・。」そのお雛様は、トシちゃんの生まれた次の年、お母さんが、夜なべして、よその人の着物を縫う暇を盗んで、自分の手で作ったものでした。トシちゃんの悲しい泣き声を聞いたとき、かっとなったお母さんは、

「母さんが、晩に、紙で作ってあげるからね。それからネコを飼うべし!じき、お米とれるから!」

本当に、その年は、豊年型というお天気で、日本国じゅう、お米がよくとれましたが、トシちゃんたちが、泥んこになって田植えした小さい沢田からも、三俵のお米がとれました。

けれど、それでも、まだネコは、直ぐ山の家にあらわれるわけにはいかなかったというのは、お米のとれるのは秋ですが、子ネコは春にならないと生まれないからです。

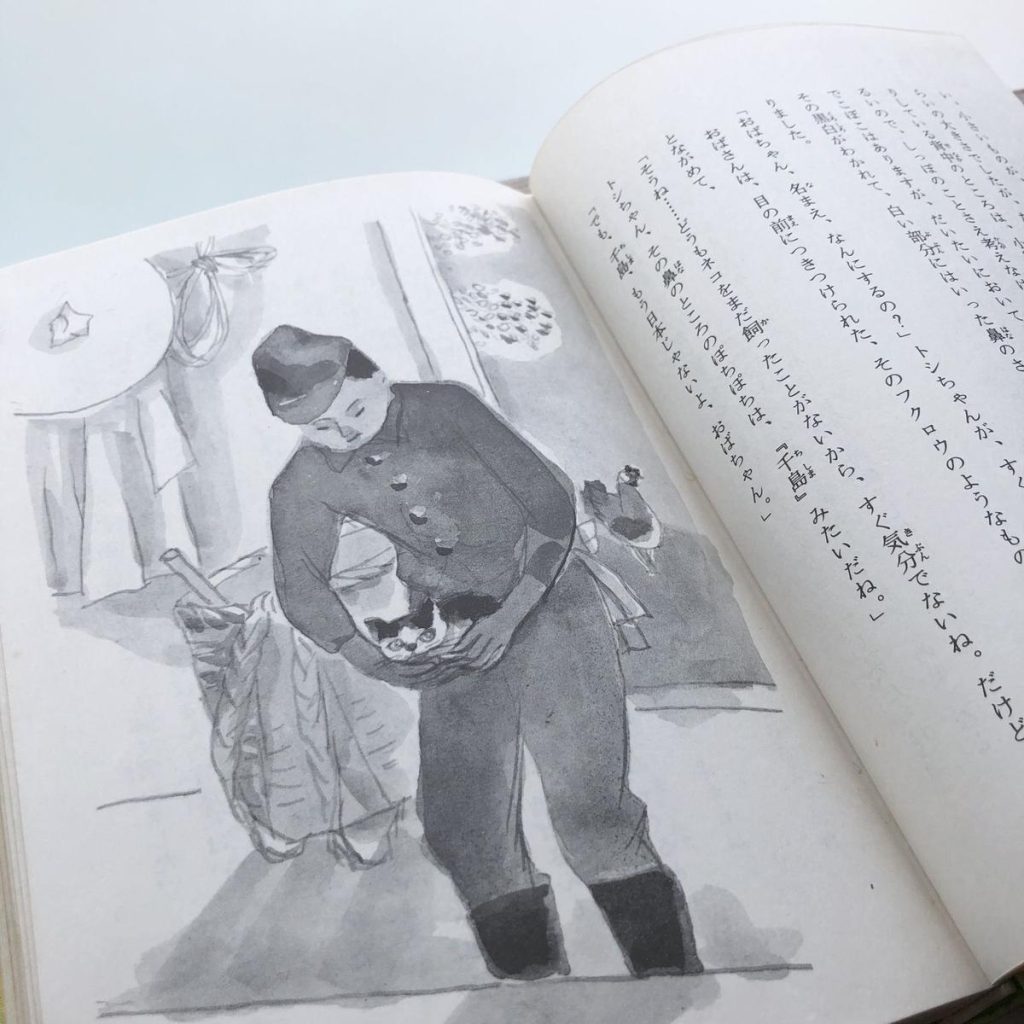

いよいよ、待ちに待った子ネコが、アキラさんの手のひらにのって、皆にお目見えした日のことを、家じゅうの人は忘れることが出来ません。

黒白の、まるい、小さいものがのっていました。余りに目がまるいので、しっぽのことさえ考えなければフクロウそっくりでした。背中が黒、お腹が白、顏のところで、その黒白が分かれて、白い部分に入った鼻の先に、ポチポチ黒のとび地がありました。

うちに貰われて四日目の夜中、おばさんが、砂箱でおしっこをさせて、それからまた布団に入れてやると、子ネコは、おばさんに寄り添いながら、はじめて小さい喉の奥で、コロコロと風車をまわすような音をたてました。

その次の日、子ネコの目は、完全にきりっとつりあがった、ネコの目になっていました。「ネコ、四日もびっくりしていたんだね。」トシちゃんと、おばさんは言いました。

その年は、近所に雌ネコが生まれないという不思議な年で、残念なことに、というのは、雄ネコはネズミをとらないということですから。この、子ネコも雄でした。名まえだけは勇ましくというので、おばさんは字引で英語の雄ネコ(トム・キャット)という字を見つけました。

そして、その字を略して「われこそは、雄ネコ、トムなり。」という名のりを、子ネコにあげさせたわけです。トムは、直ぐに山の生活に慣れました。トムは、自分の名まえも、おかっての隅の砂箱がお便所だということも一遍で覚えました。

また、朝早くアキラさんか、トシちゃんが、ヤギのメ-の乳を絞る時間になれば家から飛び出していって、少し離れた所におすわりして「ニ-イ、ニーイ。」と、待ちきれないような声で鳴きながら、お鍋やふきんについたあわを、貰うのが楽しみなのです。

夜は三十分ずつ、皆の寝床を巡回すると、最後に、おばさんの顎の下に入って寝ました。顎の下に入らなくなると、今度はおばさんの胸の上に移転しました。

その頃です。山の家の人たちは、トムに教育をしなければならないと考え始めたのは。

一番ネコに経験のあるのは、おばさんでしたがネコを飼ったことはありません。おばさんが、東京にいた頃、毎年、五月になると決まって黒いのらネコがおばさんの家の庭に、三、四、匹の子ネコを連れて現れました。母ネコは、最初、カエルのような、やさしい獲物を捕って来て、子ネコに獲物とりの訓練をしました。おばさんは、その勉強の順序を、詳しく見ていました。

それから、まもなく、お母さんとおばさんは、時々トムを連れて畑に行きました。山じゅうが、緑にむせるような、夏のはじめでした。おばさんは、畑仕事の途中で、特別大きい赤ガエルに出会った時など夢中になって追いかけながら「トオム、トム、トム!」と呼びました。

トムは、昼寝をしていたあぜの上から、時には、家の中から、飛び出して来ます。「そら、トム、カエル!」ぱっと弾んで、小さいトムは、跳ねるものの上に前足をおきます。そして、得意気に、獲物を口にぶら下げ、ゆうゆうと家の方へ帰って行きました。おばさんは、トムの言葉がだんだん分かるようになってきておばさんが、カエルとりの名人になってきてしまい、これでは(いけない)と思いおばさんは、スパルタの母になったつもりで小さいトムを草の中に放りだしました。やがて、いつの間にかトムは二十センチもあるカエルを引きずるようにぶら下げて

トラのような恰好で家に入って来ました。トムは、その日、一日、皆にちゃほやされ、夕方はトシちゃんからヤギの乳を貰いました。随分大きくなったトムは、ネズミをとるために山に来たはずでした。それなのに、まだ一匹もネズミをとっていません。ネコは、人間などには目もくれず縁側で昼寝したり、納屋の壁の穴の前で、じっとネズミを待ち伏せていたりします。

トムのように、人の肩にとまったり、イヌのように人間と一諸に山に散歩したり、おかっての隅の砂箱を持っていたりするネコなんて一匹もいません。

なるほど、トムがいるというだけで、家のネズミの半分は退却して、またもとの山や野原へ帰っていったようです。けれども、大事に取ってあったお米も三俵から一俵にと減ってきて、毎晩おかってには出てくるし、昼間は大運動会を天井裏で開くこともありました。「さあ、トム、今夜こそ、ネズミとりの猛特訓!」こうおばさんは、トムに言い聞かせてカボチャの種を、バスケットに入れました。

ある時、急用で、お母さんとおばさんが、トシちゃんを連れて四晩、山を留守にしなければならないことがありました。留守番は、アキラさんと近所の若い衆、源三さんを頼みました。五日目の夕方、トシちゃんたちが、山へ帰った時、三人は、わざと、足音を忍ばせて帰って来たのです。暫くすると、トムがのそっと入って来てリュックサックに、いきなり食いつきました。

旅先で買ってきた大事な干魚が入っていたのです。「トム、駄目!」おばさんは、鼻のさきをぴんと弾きました。

をだす.jpg)

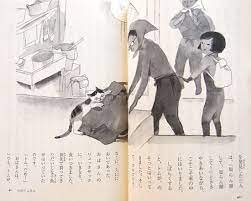

「ふうっ!」トムは歯をむきました。三人は、びっくりして顏を見合わせました。「酷いもんだ。五日いない間に、泥棒ネコみたいになっちゃった!おしおきしてやろう!」トシちゃんは椅子を持って来ると、トムを捕まえて押し入れから天井へ押し上げました。トムは天井へ上がるやいなや、やけくそみたいにどたばたやっていましたが、ぽとり!と、お座敷の方へ降りてきたようです。「あ、大変だ!トム、ネズミとった」トシちゃんが言い「きゃあ!」おばさんは、おかってから逃げ出そうとしました。

トムは、小ネズミを横くわえにしてゆうゆうとおかってに入って来ました。細いしっぽが、にょろりと口のはしからぶらさがって跳ねています。トムは、その子ネズミを手玉にとると、カリカリいい音をたてて食べてしまいました。

「おばちゃん、誰も抱かなかったから、ネズミとるようになったんだよ!」トシちゃんは笑いながら言いました。トムは、その晩、皆の顔をなめにきませんでした。トムは、よそのネコのように、布団のすみっこに寝て、時々外へ出て行きました。

それから、一週間、トムはせっせとネズミをとりました。

霜がふりだすと、東北では、冬が駆け足で近づいて来ます。喉の奥で、小さい雷のような音をたてながら、トムはおばさんか、お母さんの布団にくるまり、ぐっすり、眠りこけるようになりました。それから、幾日か経つとトムの友だちが来るようになりました。トムより、小さくて、すらりと細い、きみの悪い顏をしたネコでした。

家の人には、あまりすかれてないのに、よく雪の道を通て遊びに来ました。昼間は、一匹のネコが、夜になると、二匹になるのです。朝になって、トムのお皿が洗ったように綺麗になっている日は、トラがきたのです。そのネコは、遠慮がちに誰かの布団の裾を借りて、眠るのでした。

いつの間にか、山の家には、ネズミがいなくなっていました。

《わたしの感想》(上)

「食べることで精一杯の戦後の混乱期。トシちゃん、お母さん、お母さんの友だちハナおばさん、おばさんの甥のアキラさんの寄り合い所帯で、何も分からない素人の百姓が開墾して、山羊を飼ったり、田植えをしたり、薪集めをしたり村の人たちと同じにやっていくのは、大変なことだと思います。

この、コロナの今の時代。私は、憧れで田舎の自然の美しさ、素晴らしさには目を見張ります。でも、現実には到底私には田舎での暮らしは無理だと思いました。次回は、トムが生活の中心に収まっていきます。宜しくお願いいたします。

(今年一年ありがとうございました。来年も宜しくお願いいたします。)

イラスト:harue-31

コメント