【レ・ミゼラブル】は1815年から1833年の時代です。

この時代の政治や社会の問題、人々の生き方や考え方の問題などが【レ・ミゼラブル】のなかには色濃く反映しています。

《あらすじ》②

あれから、二年ほどたった、1817年の春のある日の夕暮れ、ところは、パリの近くの、モンフェルタイユというさびれた村です。

村のはずれに、風変りな看板を戸口にかかげた宿屋がありました。

看板には、一人の兵士が高い位の軍人らしい人物を背負って歩いている絵が描かれています。隅に「ワーテルロ-の勇士」という文字が書かれていました。

この宿屋の前を、右腕に女の子を抱き、左手には重たそうなカバンを、さげた若い女が通りかかりました。

女は身なりは粗末で、疲れて、顔色も悪く病人のようでした。腕に抱かれた赤ん坊は、可愛らしい服を着、頬はつやつやとりんごのようでした。

宿屋の前で二つと三つぐらいの小さい女の子が遊んでいるのに気がつくと思わず足をとめました。

「ちょっと休んでいらっしゃいませんか。わたしは、あの子たちの母親です。この宿は亭主のテナルディエがやっておりますんですよ。」

女の口調は、どこか一癖ありげに思われたが若い女は嬉しそうに近寄って行きました。

「お子さんを降ろして、うちの子どもたちと一諸に、ちょっと遊ばせてはいかがですか。」と、宿屋のおかみはいかにも親切そうに言いました。

直ぐに仲良しになり楽しそうに遊びはじめた子どもたちに目をやりながら、女は相手の親切そうな言葉に気持ちがほぐれ、自分の身の上を打ち明けて話ました。

女は名をファンティ-ヌといい、田舎を出てパリの工場で働いていたが夫は姿をくらましてしまいました。

子どもを連れて故郷のモントルーユに帰り、仕事を見つけて暮らしてゆくつもりでいると、あらまし、そんな話をしました。「お子さんはなんて言うお名前?」「

コゼットと言います。」

「お年は?」

「もうじき三つになります。」

「じゃあ、うちの子と同じですね。子どもちは直ぐに仲良しになれるんですね。まるで三姉妹すね。」と、宿のおかみは言い、一人でしきりに頷いていました。

この言葉を聞くと、ファンティ-ヌは急に決心したようにおかみに、「お願いがあります。・・・わたしの子を暫く預かっていただく訳にはいきませんでしょうか?」

おかみは、思いがけない言葉にびっくりして相手を見返しました。

「郷里に帰っても、子連れでは思うように働けません。お宅の、お子さんと一諸に育てていただけたら、養育費は出来るだけ差し上げますから。」

おかみは、奥へ引っ込んで亭主と相談してきて「お子さんを預かるとしたら、月七フランで六ケ月分は、前払いで四十二フラン、直ぐに払っていただけるなら預かりましょう。」

「その他に支度金が十五フラン必要だね。」と、奥から男の声が怒鳴りました。

追い打ちをかけるように、男の声がまた怒鳴りました。「子どもの着物は全部おいてってもらうよ。」

このとき、奥から怒鳴っていた主人のテナルディが表に出てきました。痩せて小さく、イタチのような目つきの男でした。

テナルディエ夫婦は宿屋にはお客が来ず、借金の期日も迫って困っていたときだけに、棚からぼた餅のようなうまい話が転がりこんだとほくほくでした。

その晩、ファンティ-ヌは宿に泊まり翌朝早く、モントル-ユの町に向かって出かけて行きました。

幼い子どもを、残してゆくのは身を切られるほど切ないことでした。

このテナルディエ夫婦というのは、表面では宿屋をやっていながら、大変な悪人でした。

フランンスでは、1789年の大革命で軍人の英雄として現れたナポレオンは、革命の中では華々しい活躍をしたが、後に考えが変わってしまい自分が皇帝の位について自分から共和制を倒してしまいました。そして、1815年6月18日、イギリス、プロシア、オーストリアの連合軍とワ-テルロ-の平原で決戦をおこない、敗れ去りました。

その晩のこと、おりから満月が、いたるところに、死体の散らばっている戦場を照らし出していました。

それは、凄まじくまた不気味な光景でした。

どこから来たものか、野良犬どもがうろつき、戦死者から、所持品をかすめ取ろうとする人間たちも、またうろつき回つていました。

男は死体の上にかがみこんでみると、高級の軍人らしく、金モールの肩章をつけ胸には銀の十字章、指には金の指輪が光っていました。

顏は、傷だらけでしたがそのほかには深い傷は、おっていないようでした。

素早く十字章、上着のポケットから時計と金を抜き出し、自分のポケットにねじ込みました。

男に体をさらわれて、意識が戻ったのか「介抱してくれてありがとう。」と、声をしぼるようにしてつぶやきました。

見回りの兵士らしい影が近づいてくるので男は慌てて立ち上がり、「これでお別れしますよ。後は何とか頑張って下さい。」

「待ってくれたまえ。わたしの命を、救ってくれた、あんたの名前は?」

「テナルディエです。」

「その名前は忘れまい。わたしは、ポンメルシ-です。」

男はその言葉もろくろく聞かず、近くの森の中で待っている女のところへ走りこんでいきました。

この夜、戦場をうろつき、金品をあさっていたのが、テナルディエ夫婦でした。

夫婦は、この晩の稼ぎを元手にして、モンフェルメイユで旅館を開いたのです。

テナルディは、あつかましくも、自分がワ-テルロ-の勇敢な兵士だったかのような看板をかかげて、もしもポンメルシ-が生きていたら礼金を巻き上げてやろうと企んでいるところでした。

この夫婦の人柄が分かってくるにつれ、宿には客がさっぱり寄り付かなくなりました。

フアンティ-ヌからだまし取ったお金はあっちこっちの借金を払い、また直ぐに足りなくなり、おかみはコゼットの衣類を全部パリへ持って売り払ってしまい、コゼットは着の身着のままになってしまいました。

なんだかコゼットをただで置いてやっているような気がして、犬や猫と同じようにみんなの残りかすを食べさせられるようになり、何をしても酷く叱られ、殴られることもしょっちゅうでした。

フアンティ-ヌには前払いをした六ケ月を過ぎると「養育費としては、だんだん大きくなるので七フランではとても足りない。毎月十二フラン送ってもらいたい。」と

手紙を書き、さらに十五フランに値上げをしてしまいました。

近所の人々は「暮らしは楽じゃないのに、捨て子を育てているのだから感心だ。」と噂(うわさ)をしていました。

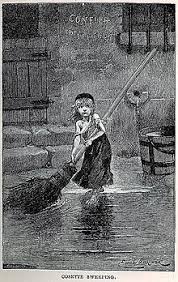

コゼットは五つになると、使い走りをし掃除し、皿を洗い、洗濯をし客の荷物さえ運ばされました。

冬になると、継ぎはぎだらけの、ぼろ服をまとい、赤くかじかんだ手に大きなほうきを握り、目に涙を浮かべながら明け方の通りをはいていました。

ファンティ-ヌが故郷のモントル-ユに帰る二年ほど前から、この町では大きな改革がおこなわれていました。

モントル-ユの町は宝石の産地でしたが原料が高いので儲けになりませんでした。

1815年の暮れ近く、一人の男がこの町にやって来て、安い材料を使って黒い飾り玉を作る方法を考案し、見事に成功しました。

そのために、品者は安く作れるようになり、フランスじゅうの町から沢山の注文がくるようになりました。

考案者、その人もたちまち大金もちになり、その人はマドレ-ヌという名前でした。

しかし、モントルーユの人々は、町に活気と繁栄をとりもどしてくれた人物が、どこからどのようにしてきたのか誰一人知りませんでした。

この人物は、十二月のある夕方袋を背負い、杖を手にして、ひと目を避けるようにこの町に入ってきました。

丁度そのとき火災がおき、この人は自分の身の危険など顧みずに火の中に躍り込み炎にまかれていた二人の子どもを救い出しました。

それが憲兵隊長の子どもだったので、その人は通行券を調べることもなしにすんでしまいました。

その人は、マドレ-ヌという名前で飾り玉の製造で大きな利益をあげ、二年目には立派な工場を建てて沢山の工員をつかうまでになり、銀行にも莫大な預金を持つ

大金持ちになりました。

貧しい人々のために惜しみなく金を使ったし、町の病院にも大きい金額の寄付をして設備の整った立派なものにしました。

学校もいくつか立て、保育園も作りました。

それから、さらに数年経ち、彼の名前が全国に知られるようになると、再び彼を市長に任命しようとしました。

今度ばかりは、町の人々も彼の辞退を認めませんでした。

こうしてマドレ-ヌ氏は市長の職につくという結果になりました。

1821年のはじめ、ディ-ニュの司教ミリエル師の死去が新聞に報じられると

マドレ-ヌ氏は翌日から喪服をつけました。

町の人々は、マドレ-ヌ氏が、あの高名な聖職者だったミリエル司教と、よほど近い間柄にちがいないと思いました。

ある集まりの晩、年配の婦人が思い切ってマドレ-ヌ氏に尋ねました。

「喪服をつけて市長さんは、亡くなられた司教さまの親類筋でいらっしゃるのですか?」

「わたしが、若いころ、司教のところでつかわれていたことがあるからです。」

この返事を聞くと老婦人はもちろん、町の人々は市長のけんそんな人柄をほめたたえ

それまで市長に好意を持たなかった人々も信頼のこもった目をむけるように

なりました。

ところが、マドレ-ヌ市長を冷たい疑いの目で見張っている人物がいました。

この男はジャヴェ-ルといい人々から鬼のように恐れられている刑事でした。

彼は、警官としては申し分のない思想と性格を身につけていました。

シャヴェ-ルは、世間の人の喜びや楽しみを知らず、知ろうともせず、人を

とらえるという冷たい仕事だけを生きがいとする人物でした。

《私の感想》 ②

ミリエル司教の愛の教えが、ジャン・バルジャンの人生を大きく変えました。

これから、ジヤン・バルジャンの迫力のある展開になります。

③を楽しみに期待をしてください。

宜しくお願いいたします。

コメント