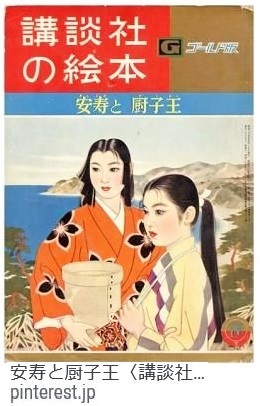

~【山椒大夫】は、

《安寿と厨子王》絵本で、幼い頃

読んだ記憶が蘇みがえりました。~

~低学年だったと思います。~

~私にとっては、とても衝撃的で、安寿と、厨子王が、

何でこんなに酷い目にあうのと、

泣いてしまったことを思い出しました。~

~姉弟が奴隷のような扱いで、

読んでいて辛く く山椒大夫〉が、怖かったです。

~母親のことを思うと、今まで、どうやって生きてきたのかと

子どもだった私は本気で心配したものです。~

この、お話は子ども向けのお話として

《安寿と厨子王》というタイトルで有名なお話です。

中世に生まれた説話(さんせう大夫)のリメイク版として

知られてます。

《あらすじ》

平安時代が舞台のお話です。

この一家の主、平正氏(たいらのまさうじ)は筑柴(つくし)の国の

安楽寺(あんらくじ)に流罪(るざい)となったまま、消息不明となっていました。

今から12年前のことです。

その年に生まれた厨子王(ずしおう)と、2歳になったばかりの安寿(あんじゅ)

厨子王が(12歳) 安寿が(14歳)になったのを

切っ掛けに、母親(30歳過ぎ)は

女中(40歳過ぎ)と、4人で(夫)正氏を、探しに一家をあげて

夫を訪ねる旅に出たのです。

越後(新潟県)にたどり着きましたが、この地域では

(悪い人質が出没するため宿を貸してはいけない)と

おふれがでているのです。

困っていると、そこに一人の親切な女の人が、

「橋の下に木材が立てかけてあるところがあるので、そこで野宿をなさると

よいでしょう}と、

いうことで4人は、橋の下で休むことにします。

そこへ突然、(40歳ぐらい)の筋骨たくましい男が驚いている親子に

笑(え)みをたたえながら歩み寄ってくると、

「自分は山岡大夫(やまおかたゆう)という船乗りだと名乗り

宿のない気の毒な旅人を救おうと、人が野宿しそうな森の中や橋の下を

探しては、自分の家に、こっそり泊めてやってるのだ」と

言います。

母親は、お触れに背いてまでも人を救おうというありがたい志だと、

男の話をすっかり信用し、一家は男の家に行きました。

子どもたちが寝静まると、「これからどこに行くのだ」と

聞かれ、母親は、

「筑柴まで行く途中だと」明かします。

すると山岡大夫は、

「これから陸(おか)を行くには数多くの難所があるから

自分は諸国の船頭を知っているので、明日の朝、案内しょう」と言います。

翌朝、山岡太夫は

「さあ、お二人ずつあの舟へお乗りなされ。どれも西国(さいこく)への

便船(びんせん)じゃ。舟足というものは、重過ぎても走りが悪い。」

母親と女中、姉と弟は言われるまま別々の舟に乗りました。

すると、あろうことか母親たちの舟は北へ、子どもたちの舟は南へと

こぎ出したのです。

驚く母親と女中。

子供たちを乗せた舟はみるみる遠ざかって行きます。

母親は舷(ふなばた)に手をかけ伸び上がると、声を限りに叫びました。

「もう為方(しかた)がない。これが別れだよ。安寿は守本尊(まもりほんぞん)

の地蔵様を大切におし。厨子王はお父様の下さった護刀(まもりかたな)を

大切におし。どうぞ二人が離れぬように。」

一方、母親たちと別れ別れになった姉弟(きょうだい)幾日かを

舟の上で泣き暮らしました。

船頭は各地を回って、子供たちを売り歩きますが、

二人はあまりに幼く、体も、か弱く見えたので、

なかなか買い手がつきませんでした。

ようやく二人を買ったのは、丹後(たんご)の由良(ゆら)で大勢の

下男下女を抱え、田畑に米麦を植えさせ、山では狩、海では漁(すなどり)を

やらせている山椒大夫という金持ちでした。

山椒大夫は60歳。

その顔は、額が広くあごが張って、髪もひげも銀色に光って

いました。

その左右には二郎と三郎の二人の息子がならんでいます。

もともと3人の息子がいたのですが、一番上の太郎は、16歳の時

逃亡を、企てた、下僕に父親が焼き印をするのを見て以来、行方を

くらましてしまっていました。

山椒大夫は、翌朝から安寿は海に出て潮(しお)くみを、厨子王は山で

柴刈(しばかり)をするように命じました。

小屋に帰れば二人は手を取り合って、父が恋しい、母が恋しいと

言っては、泣いていました。

ある日、安寿と厨子王はここから逃げ出そうと話していました。

ところが、この話を小屋を通りかかった山椒大夫の息子(三郎)に

聞かれてしまいます。

三郎は二人を脅かしました。

「こら。お主たちは逃げる談合をしておるな。逃亡の企てをしたもの

には烙印(やきいん)をする。それがこの邸(やしき」)の掟(おきて)じゃ赤うなった鉄は熱いぞよ。」

その夜、安寿と厨子王は、全く同じ夢を同時に見ました。

二人が三郎に引きずられ山椒大夫の前で十文字の焼き印を額に

押されてしまうという、何とも恐ろしい夢です。

しかし、痛みに耐えながら、守本尊を枕元に据えてぬかずくと、額の痛みも

傷もすっと消えました。

その時、二人は目を覚ましたのです。

安寿は守本尊のお地蔵様を取り出して、夢と同じように枕元に据えて

拝みました。

よく見るとお地蔵様の額には、

十文字の傷が二つ、ついていたのです。

その時以来、安寿の様子はひどく変わっていきました。

冬が過ぎ、春になったある日のことです。

安寿は、「弟と同じところで仕事がしたい。柴刈りに行かせて欲しい」と

山椒大夫の息子(二郎)に頼みました。

二郎が、山椒大夫にその望みを伝えると、

その場にいた三郎が、

「柴刈りは男の仕事、ならば髪を切って男にしろ」

と言ったのでした。

安寿は、その話を、下僕の頭から聞くと、顔色も変えず、

「それでは、その鎌(かま)で髪を切って下さい。」と

うなじを差し出しました。

そして翌朝、姉弟はともに柴刈りへと向かいました。

やがて厨子王がいつも柴を刈る場所まで来ましたが安寿は

「もっと高い所まで登ってみましょう」と

言い、ついに山の頂まで来てしまいました。

安寿はそこに立つと、南の方をじっと見つめ、

「厨子王や」と、呼びかけました。

「わたしが久しい前から考事(かんがえこと)をしていて、

お前といつものように話をしないのを、変だと思っていたでしょうね」

もう今日は柴なんぞ刈らなくても好いから、

わたしの言う事を好くお聞(きき)。」

そして安寿は、厨子王に、お前はここから都に逃げなさいと言います。

厨子王は黙って聞いていましたが、涙が頬を伝って流れてきました。

この時安寿は(15歳)、厨子王(13歳)になっていました。

安寿は、大事にしていた守本尊を取り出し、

それを弟の手に渡しました。

それから二人は急いで山を下り、

ふもとの泉のところまで来ると厨子王に

「さぁ。」と促します。

「姉さん、ごきげんよう。」厨子王は走り出しました。

後に同胞(はらから)を捜しに出た、山椒大夫一家(け)の討手(うって)が、

この坂の下の沼の端(はた)で小さい藁履(わらくつ)を一足拾った。

それは安寿の履(くつ)であった。

一方、厨子王には、三郎率いる追ってが迫っていました。

寺の住職、曇猛律師(どんみょうりつし)が厨子王をかばってくれ、事なきを

得たのでした。

律師は厨子王の頭をそり、僧の姿にし、共に都に向かいました。

山城(やましろ)の朱雀野(しゅじゃくの)に至ったところで、曇猛律師は、

「守本尊を大切にせよ。父母の消息はきっと知れる」

安寿と同じことを言って、厨子王に別れを告げました。

ようやく都へ上った厨子王は、東山(ひがしやま)の清水寺(きよみずでら)に

泊まりました。

彼が朝目を覚ますと、枕元に立派な身なりの老人が立って声をかけて

きました。

厨子王は、関白、藤原師実(ふじわらもろざね)に身分を明かし、これまでの

顛末(てんまつ)を語りました。

そして、持っていた守本尊を差し出しました。

「これはかねて聞き及んだ百済(くだら)渡来の尊い

放光王地蔵菩薩(ほうこうおうじぞうぼさつ)の金像じゃ。これを持っている

からには、平正氏の嫡子に相違ない。」

師実は、そう言うと、厨子王を自分の館に連れ帰ったのでした。

長く病に伏せっていた師実の娘は、厨子王の守本尊を借りて拝んだ途端

快復しました。

やがて、師実は、厨子王を還俗(げんぞく)させ、元服(げんぷく)もさせると、

正道(まさみち)と名乗らせました。

また、一方で、赦免状(しゃめんじょう)を持たせて使いをやり、厨子王の父

正氏の安否を調べさせました。

しかし、正氏は既に亡くなっており、正道は体がやつれるほど嘆いたの

でした。

その年の秋、師実は正道を丹後の国守に任じました。

正道は、その最初の仕事として、丹後での人の売り買いを禁じました。

また、恩人である曇猛律師を僧都(ぞうず)にし、安寿が入水した沼のほとり

には尼寺を建てました。

正道は、休暇を申し出て母親を捜すため佐渡に渡ったのです。

役人の手を借りて国中を調べますが容易に消息は分かりません。

ある日、正道は、思案に暮れながら一人市中を歩くうち、いつしか人家も

まばらな畑道に出てしまいました。

すると大きな百姓家があり、

その前には一面にむしろが敷いてあります。

むしろの上には刈り取った粟(あわ)の穂がほしてあって、

その真ん中には

ぼろを着た女が座っていました。

女は手に長いさおを持ち、雀(すずめ)が粟(あわ)をついばむのを

追い払っています。

女は、歌のように何ごとかつぶやいてます。

正道はなぜか、この女に心引かれて、立ち止まり、のぞき込みました。

女の髪はちりにまみれ、目がみえないようでした。

ひどく哀れに思っていると、女のつぶやく言葉が次第に聞き分けられました。

と同時に身内がふるえ、涙がわいてきました。

安寿恋しや、ほうやれほ。

厨子王恋しや、ほうやれほ。

鳥も生(しょう)あるものなれば、

疾(と)う疾(と)う逃げよ、遂(お)わずとも。

正道はうっとりなって、この詞(ことば)に聞き惚れた。

そのうち臓腑(ぞうふ)が煮え返るようになって、獣めいた叫(さけび)が

口から出ようとするのを歯を食いしばってこらえた。

忽(たちま)ち正道は縛られた縄が解けたように垣のうちへ駆けこんだ。

そして足には粟の穂を踏み散らしつつ、女の前に俯伏(うつふ)した。

右の手には守本尊を捧げ持って俯伏した時に、それを額に押し当てていた。

女は雀でない、大きいものが粟をあらしに来たのを知った。

そしていつもの詞を唱え罷(や)めて、見えぬ目でじっと前を見た。

その時干した貝が水にほとびるように、両方の目に潤(うるお)いが出た。

女は目が開(あ)いた。

「厨子王」という叫びが女の口から出た。

二人はぴったり抱き合った

《私の感想》

~改めて【山椒大夫】を読み

幼かった頃、絵本で泣いて泣いていた

頃が懐かしく感じてしまいました。~

~姉(安寿)が弟(厨子王)を守るため自らの命を、

犠牲にする場面は、今も胸に熱いものがこみ上げてきました。~

~場面場面で厨子王に救いの手を差し伸べる人たち。~

~ラストでは、厨子王が、正道となり、母親との再会で

抱き合う場面では、親子の絆の深さに泣けました。~

森 鷗外(1862~1922)

コメント