.jpg)

一本のパンを盗んだことをきっかけに

結果として十九年間もの監獄生活を送ることになったジャン・バルジャン。

長い刑期をおえ、希望を胸に町へやってきたジャン・バルジャンでしたが、世間の冷たい仕打ちにうちのめされ、ついに親切にしてくれた教会で盗みをはたらいてしまいます。ところが司教は、それは差し上げたものだというのです。その後ジャン・バルジャンの行方はぷっりとだえ・・・・・・

激動期のフランスを舞台に波乱の人生を送るジャン・バルジャンの物語。

《あらすじ》

1815年、十月はじめのある夕暮れ。

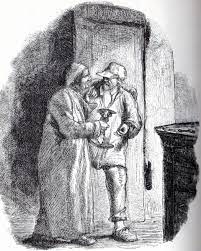

フランスもずっと南のディ-ニュという田舎町にジャン・バルジャンは、とぼとぼと歩いて入ってきました。年の頃は五十ちょっと前ぐらいで、中背のがっちりした体格だが、長い道のりを歩いてきてくたくたに疲れていました。

身なりはそれまでに、見たことがないほどみすぼらしいものでした。上着はボロボロ、ネクタイはよれよれ、ズボンはすり切れて膝のところに穴があいていました。

刑期を終えて出所したものの、前科者への世間の目は冷たかく追い払われてしまいます。

食べるところも断られ、寝とまりするところもありません。いつしか、日はとっぷり暮れてあたりは暗くなってきました。ジヤン・バルジャンはおそろしくお腹が空き、喉も渇き、すがるように小ぎれいな住宅の並ぶ一件の家に「わたしは旅の者で、一日中歩いていたので、すっかり

疲れてしまいました。お金は持っていますからスープを一ぱい、いただけないでしょうか。庭のすみの小屋に一晩寝かせてくださいませんか。」主人は「おまえさん、もしかして町でうわさをしている、あの男ではないのかね。」と、叫ぶと主人は壁から銃を、はずすなり、

「さっさと、うせろ!ぐずぐずしていると、ぶっぱなすぞ!」と恐ろしい怒鳴り声です。「どうか、せめて水だけでも一ぱい.....」

すがるようにいう男に、かんぬきをかける音が冷たく響きました。夜は更けて、アルプスおろしの冷たい風が男の顏にふきつけました。

空にはいつのまにか黒い雲が広がり、今にも雨がぱらつきそうでした。大きな教会の前の広場にやってきました。

そして、そこの石のベンチに身を投げだすようにして寝転びました。もう、空復もつかれも感じなくなっていました。

暫くして、教会の建物から年配の夫人が出てきてベンチに寝ころんでいるジャン・バルジャンの姿に気がついて声をかけました。「ここでこうして、夜を過ごすわけにはゆきませんわ。

あの館(やかた)に直ぐにいってごらんなさい。」婦人が指さしたのは、ミリエル司教の館でした。

ミリエル司教は七十五歳だが、年より若く見えました。

一諸に暮らしているのはバティ-スティ-ヌという妹とお手伝いのマグロア-ルで二人とも六十を過ぎた女性でした。

ミリエル司教はもとは上流の豊かな家庭に生まれ育ったが、1789年のフランス大革命で財産はすっかり失ってしまいました。

司教館の扉はいつも開けておき夜中でも、かんぬきをかけませんでした。

だから、通りがかりの者たちも自由に入ってくることが出来ました。

ジャン・バルジャンが、扉を、軽くノックをしました。

「おはいりなさい。」と、司教はためらわずに言いました。

ミリエル司教は、穏やかな眼差しを男に向け、声をかけようとしたとき

男の方から「私は、ジャン・バルジャンという者ですが、囚人としてツーロンの

刑務所に十九年間入っておりました。四日前に、刑をすませて出てきました。

五十キロの道のりを歩いてきたのでくたくたです。

ところが、役場で囚人だったしるしの黄色い通行券を見せたばかりに、

どこも泊めるてくれないのです。広場の石のベンチに寝転んでいましたら親切な

女の人が通りがかり、ここを教えてくれたのです。刑務所で働いて貯めた金が百九フランばかりあります。宿代は、払います。腹も減って、もう死にそうです。…」

司教は、大きくうなずくと「マグロア-ル、夕食をもう一人分用意しなさい。客人のベッドも用意しなさい。」それは、男にとって信じてよいのか分からない言葉でした。

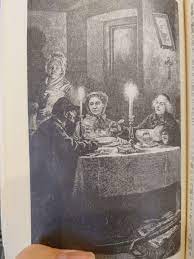

司教は男の方に顏を向け直し、椅子にかけるようにと言いました。このとき男ははじめて、司教が自分をからかっているのではないことを悟りました。マグロア-ルが、一人分の食器を持って入って来ました。「ところで、このランプは少し暗いようだね。」

マグロア-ルはその言葉の意味が直ぐに分かり司教の寝室へ行き一対の

見事な銀の燭台(しょくだい)を持ってきました。

「さあ、どうぞ、もっと近くへいらっしゃい。」

あまりにやさしい司教の言葉に、男はたまらなくなってしまいました。

そうするうちに、湯気の立つあたたかいスープ、少しだけど豚の肉と羊の肉

無花果(いちじく)の実やチーズ、大きなパンとぶどう酒ひと瓶。

マグロア-ルが運んできました。

司教はお祈りをしてから、「さあ、お食べなさい。」と男をうながしました。

男はがつがつと、食べました。

司教が「テーブルが淋しいね。何か足りないんじゃないかな。」

マグロア-ルは六組の銀の食器と大きなスプ-ンを持ってきました。

とに角お客に銀の食器を飾ってみせるのは、ミリエル司教の無邪気な

自慢なのでした。

「さあ、おやすみいただく部屋へご案内しましょう。」銀の燭台を一つ手にとり

もう一つの方を男の手に持たせました。

男のベッドは礼拝室の先に作られていたので司教の部屋を通らなければ

なりません。

ちょうど、マグロア-ルが、司教のベッドの近くにある戸棚の中へ銀の食器を

しまっているところでした。

祭壇の前でも頭もさげず、真っ白なシーツがしかれていることなど気がつきもせず

囚人たちがするように、鼻の息で乱暴にろうそくの灯を消しました。

ベッドに体を投げだし、そのまま泥のように眠りこんでしまいました。

ジャン・バルジャンとは,一体どんな素性の人間なのでしょうか。

彼が生まれたのは、パリの東の方にあるブリ-という村の農家でした。

家が貧しく、子どものころに読み書きを学ぶことも出来ませんでした。

両親が早く死んでしまい年上の姉のところへ引き取られ育ちました。

ところが、ジャン・バルジャンが二十五歳にになったとき姉の夫も突然死んでしまって、

残された姉と七人の子どもたちを、今度は彼が世話をしなければなりませんでした。

一番年上は八つ、一番年下は一つでした。

彼は庭木などの枝切の職人になりましたが、それだけの収入ではとても足りず

農家の刈り入れなどにも雇われ必死になって働きました。

ある年、とりわけ厳しい冬がやってきて、仕事がなくなり家には一切れのパンもなくなり

七人の子どもたちは腹をすかして泣きさけびました。

ある日曜日の晩、村の教会広場近くのパン屋の店先でガラスの割れる音がして

主人がとんで出てみると、外からのびた手が一切れのパンをつかんでいました。

主人が逃げる男を捕まえ、パン泥棒はジャン・バルジャンでした。

1795年、ジャン・バルジャンは裁判にかけられときどき鉄砲で密猟をしていたことも

分かり五年の懲役という重い刑を言い渡されました。

しかし、姉や七人の子どもたちが心配で四回も脱獄をくわだて、そのたびに

捕まり十九年という長い刑期になってしまいました。

1815年の十月、自由の身に戻ったときは四十六歳になっていました。

新しい希望を抱(いだ)き、立派に生きようと決意したのですが、刑務所を出てきた

彼を待ちうけていたのは世間の人々の冷たい仕打ちでした。

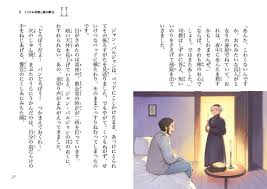

教会堂の大時計が午前二時を告げる音に、不意に目を覚まし、もう一度眠ろうとして

しましたが容易に寝付けませんでした。

闇の中で目をあけている彼の胸に夕食の食卓の見事な銀の食器、大きなスプ-ン・・・

持ち出して売ったら、少なくっても二百フランにはなるだろう・・・。

彼は一時間あまり胸の中の暗い思いと闘って、大時計が三時を告げると彼は、ためらいを

振りはらい戸棚の中の銀の食器を、つかむと袋の中に押し込み窓を乗り越えて

庭に飛び降り、たちまち夜の闇の中に姿を消しました。

あくる朝、ミリエル司教はいつものように早く起き出て庭を散歩していました。

そこへ、マグロア-ルが、息せききって駆けよってきました。

「旦那様、あの男が銀の食器を盗んで逃げてしまったのです。ほら、あそこの

塀を乗り越えたのですよ。」

三人が朝食についたとき、玄関の扉をノックする音がしました。

「おはいり下さい。」と司教が答えると、憲兵らしい三人の男が、ジャン・バルジャンの

首筋をつかんで入って来ました。

隊長らしい男が何か言いかけたとき、司教はすっくと立ちジャン・バルジャンの傍らに

歩み寄り「燭台をお忘れになりましたね。

あれもあなたに、おあげしたはずでしたのに。」

ジャン・バルジャンは、びっくりし何か言いたげな顏をしましたが、

司教は知らぬふりをしました。

憲兵らしい男は「このまま許してやってもかまいませんね。」

ジヤン・バルジャンは夢をみているのではないかと思いました。

司教が差し出す銀の燭台を受け取りながら、わなわなと体が震えました。

司教はささやくように、しかし重おもしい声で

「よろしいですか。この器はあなたが、真人間になるために使うのですよ。

もう、悪の世界ではなく、善の世界の人なのです。

けっして忘れてはなりません。」

ジヤン・バルジャンは、司教の家を出ると、逃げるようにディ-ニュ-の町を

放れ野道をがむしゃらに歩きつづけました。

彼の心は酷く乱れそれまでの人間不信の気持ちが、ぐらつきそうになるのを

感じていました。

ジヤン・バルジャンは、途方に暮れて、一人野原にうずくまっていました。

そのとき、道の向こうから十歳ぐらいの少年が行商のかごを背にして

こちらへやて来ました。

ズボンが破れて、膝小僧がのぞいていましたが、少年は楽しそうに歌をうたい

小銭をお手玉のようにほうりあげては、またうけとめ、丁度ジャン・バルジャンの

近くまできたとき四十ス-貨が滑り落ちジャン・バルジャンの前まで転がって

きました。

ジヤン・バルジャンは、なんということもなしにその上に大きいな靴をのせました。

少年は彼の前に駆け寄って「おじさん、足どけてよ。僕のお金なんだから。」

「おまえ、なんていう名前だ?」

「プティ・ジェヴェって言うんだよ。」

ジヤン・バルジャンは、急に立ち上がって怒鳴りました。

「うるさいぞ、このがきめ!さっさとうせろ!」

少年は怯えて、泣きだしいきなりその場から逃げ出しました。

ジヤン・バルジャンは、ぼんやと物思いにふけっていましたが急に我に返り

足をうごかしたとき銀貨が一枚目に入りました。

今しがたのことが不意に思い出され、少年の恨めしそうな顏もありありと目に浮かび

ありったけの声で「お-い。プティ・ジェルヴェ-!プティ・ジェルヴェ-!」

返事はなく、冷たい風が吹きぬけていくばかりでした。

ジヤン・バルジャンは、地面にがっくりと膝をつき両手で髪の毛をかきむしりながら

呻きました。

「ああ、なんとおれは愚かな、性根のまがった人間なんだろう!」

後悔のあまり、胸が張り裂けそうになり、涙がこぼれ十九年間、

彼が泣くのははじめてでした。

ジヤン・バルジャンは、その涙とともに、それまでのゆがんでいじけた心が、一諸に

流れ去るように思われました。

やがて、彼はどこかへ歩み去りました。

どこへ行ったかは誰も知らりません。

ただ、うす暗いころに、一人の馬車屋がミリエル司教の館の前を通ったとき、

一人の男が戸口にひざまずいて、じっと祈っているのを見かけたということです。

《私の感想》

迫力のある、読み応えがある本です。

読んでいて胸が締め付けれれ、胸が痛くなりました。

ミリエル司教の慈悲深い言葉には私は、

深く尊敬をしてしまいました。

これからの、ジヤン・バルジャンに期待をして下さい。

次回まで、宜しくお願いいたします。

ビクトル・ユゴ-

1802年、フランス東部のブザンソンに生まれる。

19世紀とともに生きた作家。

ユゴ-は、社会を新しくしようとする立場の人物であり、

また詩人、小説家として名前が広くしられている。

1885年、死去。

コメント