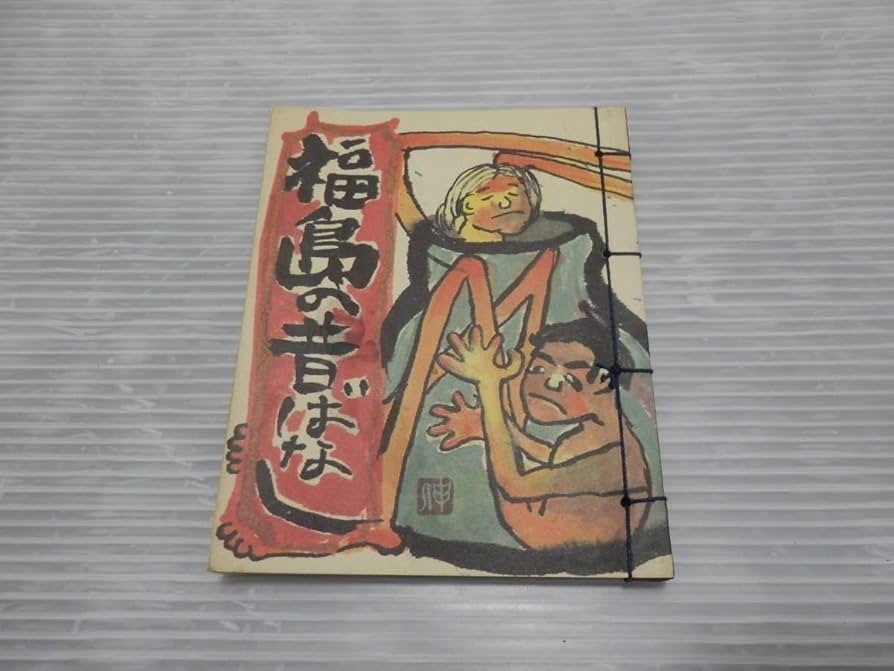

【貧乏神】(福島県)

【貧乏神】の昔話は、各地に伝わっています。

福島県の物語は、特に魅力的です。

多くの場合【貧乏神】は不幸や貧困を象徴する存在として描かれています。

福島県の昔話では、その先をユーモラスに語られています。

《 あらすじ 》

昔、とても貧しい家がありました。

「何でうちはこんなに貧しいのかなあ。そうだ。宮司(ぐうじ)さんに頼(たの)んでお祓(はら)いをしてもらおう」

じいさまとばあさまは相談すると、村中の人と宮司さんを呼びました。

宮司さんのお祓いがすむと、村の人たちは、

「酒持ってこい。魚も持ってこい」

と日が暮れるまで飲めや歌えのドンチャン騒(さわ)ぎをしました。

夜になって、村人たちはみんな帰っていきました。

ところが、宮司さんのような白い着物を着た人たちがまだ外にいます。

じいさまは、

(頼んだ宮司さんはとうに帰ってもらったはずなのに、あれは誰だ)

不思議に思って外に出てみました。

「おい、お前たちは誰だ」

するとその中の一人が、

「おれは、お前たちにくっついている貧乏神だ」

と言いました。

「それじゃ、あっちは誰だ」

と聞きますと

「今日は、生まれてからこれまで、見たことがないほど、歌や踊りで賑(にぎ)やかやっているから、一人で見ているのがもったいなくて、あちこちの貧乏神に集まってもらったんだ」

と言うので、じいさまは驚きました。

「そんな、たくさんの貧乏神にいてもらっては困るから、すぐに帰ってもらいたい」

と、じいさま言いますと、

「ああ。貧乏神はつく人がっちゃんと決まっているから、みんなすぐに自分のところへ帰っていくよ」と言って、み—んな消えてしまいました。

その後、じいさまとばあさまのところへ酒屋(さかや)仕出屋(しだしや)がその日の酒やごちそうのお金を取りにきました。

けれど村人たちからもらったご祝儀(しゅうぎ)では、とても足りません。

じいさまとばあさまは、また相談しました。

「しかたがないねえ、どうやっても払えないから、夜逃げでもするか」

夜中に、そっと夜逃げの支度(したく)をしていると、縁の下で、トントントントンと音がします。

じいさまとばあさまは不思議に思って縁の下をのぞいてみると、さっきの貧乏神が一生見懸命わらをたたいていました。

「何だ。お前は。どうして人の家の縁の下でわらをたたいているんだ」

と聞くと、貧乏神は答えました。

「おれは、お前たちについている貧乏神だ。お前たちが夜逃げをするというから、もしその後で、この家に一生懸命働く人が来れば、とてもここにはおれん。だからおれはどこまでも、お前たちについていくために、わらじを作っているんだよ」

それを聞いたじいさまとばあさまは、またまた相談しました。

「これではどこに行ったって、この貧乏神がついてくる。働きさえすれば貧乏神は出て行くって言ってるんだから、夜逃げは止(や)めて、ここで働くことにするか」

それからというもの、じいさまとばあさまは朝早く起きて働き、自分の家の仕事がない時には、よその家の分まで手伝うって、働くようになりました。

そうして、借金もなくなって裕福になりましたから、貧乏神もどこかに行ってしまったそうです。

《 わたしの感想 》

貧乏神が家に住みついて困った主人公。

人間には人間の持つている適応力、逆境に立ち向かう精神力があります。

昔話の発想は、人それぞれの解釈によって違ってくるものだと思います。

コメント