花高たっぽん】は鼻を高くする呪(のろ)いの唱え言(こと)です。それを知ったわんぱく小僧が長者の婿(むこ)になる幸運にありつくことになります。後には人間に鼻の穴が二つある由来話となります。

鼻高たっぽん

《 あらすじ 》

昔、ある村に、とんでもないいたずらをしては村の人を困らせてばかりいる腕白(わんぱく)小僧がいました。

ある日、小僧が村外れをぶらりぶらりと歩いていました。「ああ、退屈(たいくつ)だ。退屈だ。何か面白いことはないかなぁ。おお、なんじゃこれは」見ると、汚れてあちこち塗(ぬ)りがはげたおわんが二つ転がっていました。

その近くには、これまた汚(よご)れて綴(と)じ紐(ひも)がぼろぼろになった巻物も落ちています。

「ずいぶん汚いおわんだな、おや、巻物に何か書いてあるぞ。なんじゃと、ふむふむ」(この二つのおわんをおろそかにするべからず。二つのお椀を両手に持って、「花高たっぽん、花高たっぽん」と唱えながらぽんぽんたたけば、たちまち鼻は高くなり、「鼻低(はなひく)たっぽん、鼻引くたっぽん」と唱えながらぽんぽんたたけば、たちまち鼻は低くなるべし。ゆめゆめ疑うことなかれ)「ふ-ん、本当かなぁ。よし、早速、試してみるか」

小僧が「花高たっぽん、花高たっぽん」と唱えながら、二つのおわんをぽんぽんたたいてみると、小僧の鼻はたちまち天狗のように高く伸びました。「やや。不思議、不思議。よしよし。鼻を低くするには、こうやればよいのだな。鼻低くたっぽん、鼻低くたっぽん」小僧が二つのおわんをぽんぽんたたくと、鼻は元の高さに戻(もど)りました。

「こりゃあいい。これがあれば面白いいたずらができそうだぞ」小僧は喜んで、また歩き出しました。

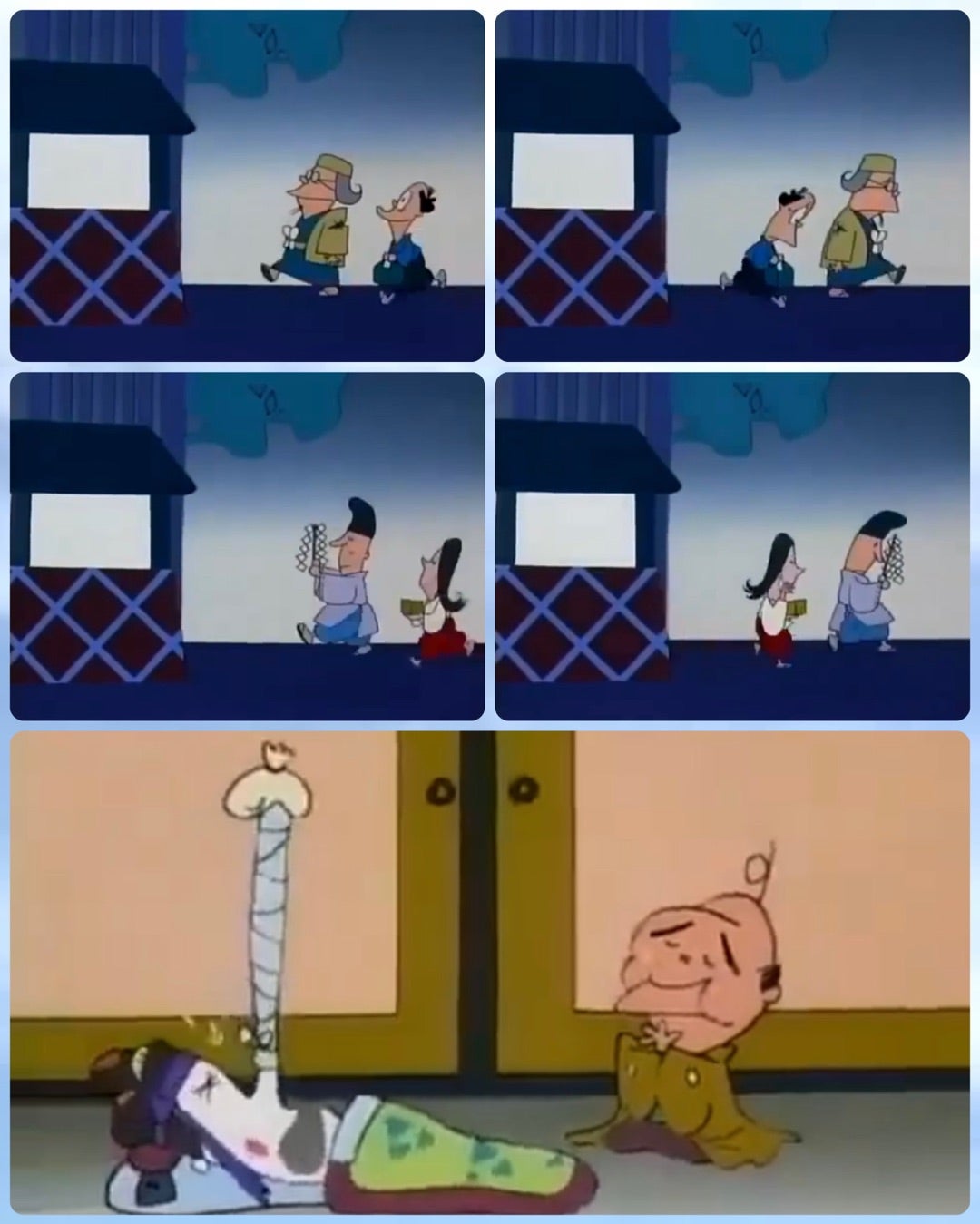

しばらく行くと、長者の家の前を通りかかりました。中からはたくさんの人の声がして、わいわいがやがや騒(さわ)いでいます。道行く人に聞いてみると、今日は長者の一人娘の結婚式で、ちょうど今、三々九度(さんさんくど)の杯(さかずき)を酌(く)み交(か)わすところらしい。

小僧はこっそり縁(えん)の下に隠(かく)れて、二つのおわんをぽんぽんたたきながら、「長者の娘、鼻高たっぽん、鼻高たっぽん」と唱えました。すると、すまして三々九度をしている最中の娘の鼻が急に伸び出しました。三三九度の杯はひっくり返るやら、鼻はどんどん伸びるやら、びっくりした娘が上を見上げると、鼻はたちまち天井まで届きそうになりました。娘はしくしく泣き出すし、婿(むこ)は驚いて立ち上がったままぼ-っとしているし、長者はあわてて叫(さけ)びました。「なんじゃこれは。祟(たた)りか、病気か。おい、たたりならば坊さんを呼べ。いや、病気かもしれんから医者じゃ、まず医者を呼べ」そこで小僧はにわかに医者の恰好に着替えると、長者の家の前で大声で言いました。

「鼻を治そう、鼻を治そう、困っている鼻はないかね。低い鼻は高く、高い鼻は低くしてしんぜましょう、鼻を治そう、鼻を治そう」

長者はその声を聞いて、家の門まで裸足(はだし)のまま駆(か)け出しました。それからにせ医者の小僧の手を引っ張って、座敷(ざしき)でひっくり返っている娘の前まで連れていきました。

「わしの娘の鼻を見てくれ。褒美(ほうび)なら何でも欲(ほ)しいものをやる。頼む、どうかすぐに直してくれ」にせ医者の小僧はしばらくの間、高くなっ娘の鼻をじいっと見た後で、もったいぶりながら言いました。「おお、これは唐天竺(からてんじく)でも珍(めずら)しい鼻高病という病で、十代前の先祖の祟りから起きると言われているものですな。私なら治せますが、並みの医者では治せない病です。ですからまぁ、並みのお礼では治すことはできません」

「なんじゃ、何が欲しい。欲しいものを何でもやる、頼むから早く治してくれ」「そうですな。それでは私を嫁さまの婿にして、この家の跡取(あとと)りにしてくださるのなら、治してしんぜましょう」

動転している長者は、金切り声で叫びました。「いいとも、いいとも。婿でも跡取りにでもするから、どうかどうか、すぐに鼻を低くしてくれ」「そうですか。それでは、これから特別な治療をいたしますから、しばらくの間、人払(ひとはら)いを願いたい」「分かった。さぁ、みんな、この座敷から出てくれ。早く、早く」小僧は娘と二人きりになると、隠しておいた二つのおわんを取り出して両手に持ちました。

そしてぽんぽんたたきながら、「鼻低たっぽん、鼻低たっぽん」と唱えました。

すると娘の鼻はだんだん低くなり、あっという間に元通りになりました。こうして小僧は娘を嫁にし、めでたく長者の跡取り決まりました。

無事に小僧と娘の結婚式が終わり、さすがの小僧も疲(つか)れてぐっすり眠りました。嫁になった娘は、おわんをたたくと自分の鼻が高くなったり低くなったりするのが不思議でたまらず、夜中にこっそり起き出て、寝ている小僧の横にある二つのおわんを手に取りました。そして小僧がやっていたように、見よう見真似(みまね)でたたいてみました。

ところが娘は小僧の言った呪文を聞き違えていたので、「鼻高たっぽん、鼻高たっぽん」と唱え始めました。すると小僧の鼻は見る見るうちに高くなり、天井を突き抜け屋根を破って、あれよあれよと言う間に空の上の天の川まで伸びてしまいました。

天の川ではちょうど、ばあさまがお茶を沸(わ)かそうと、囲炉裏(いろり)で火を焚(た)いているところでした。鉄の箸(はし)で灰をかきならしていると、灰の中から小僧の鼻が突き出てきたので、「おやおや、妙(みょう)なきのこが出てきたわい」と持っていた二本の鉄の箸でぐいっと突き刺(さ)しました。

「あ、痛てて」驚いた小僧は飛び起きました。そして、遠く空まで伸びた自分の鼻を見て驚きました。「わぁ、なんてことだ。鼻が・・・・・」近くでおわんをたたいいたて娘にあわてて言いました。

「頼む。鼻低たっぽん、鼻低たっぽんと言ってくれ」娘がおわんをたたきながら、「鼻低たっぽん、鼻低たっぽん」と唱えると、鼻は縮み始めたが、小僧の鼻は天の川のばあさまが鉄の箸で抑(おさ)えているもんだから、鼻が縮めば縮むほど、小僧の体は天へと引き上げられていきました。

ところが途中でばあさまが、「これは、お化けきのこだわい」と箸をひょいっと抜いてしまいました。

小僧はたちまち天から真っ逆さまに落っこちて、大きな音を立てて尻もちをつきました。人間の鼻に穴が二つあるのは、このとき天の川のばあさまが突き刺した鉄の箸なんだそうです。

《 わたしの感想 》

栃木県には面白い昔話がたくさんあります。二つのおわんを両手に持って(鼻高たっぽん、鼻高たつぽん)と唱えながらぽんぽんたたけば、たちまち鼻は高くなり、(鼻低たっぽん、鼻低たっぽん)と唱えながらぽんぽんたたけば、たちまち鼻は低くなります。本当にユニ-クなアィディアだと思います。

コメント